3 交通事故事件捜査

(1)交通事故事件の検挙状況

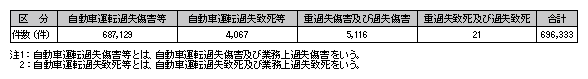

平成21年中の交通事故事件に係る検挙件数は、次のとおりである。

表3-12 自動車運転過失致死傷事件等の検挙状況(平成21年)

(2)適正な交通事故事件捜査の推進

死亡事故又は重傷事故のうち、ひき逃げ事件に係るもの、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるもの、一方の当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがあるものなどについては、警視庁及び各道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に設置した交通事故事件捜査統括官等が、現場に臨場して捜査を統括するなど、組織的かつ重点的な捜査を推進している。

また、ひき逃げ事件については、迅速な初動捜査を行うとともに、現場こん跡画像検索システム(注)等の交通鑑識資機材を効果的に活用し、被疑者の早期検挙に努めており、平成21年中の死亡ひき逃げ事件の検挙率は93.0%に達している。

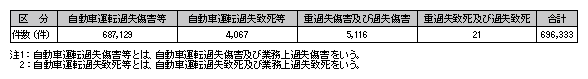

図3-26 危険運転致死傷罪の適用件数の推移(平成14~21年)

図3-27 危険運転致死傷罪の内訳(平成21年)

ひき逃げ事件現場の採証活動

|

事例

20年8月に発生した死亡ひき逃げ事件について、被害者の月命日に手配書を配布するなどの捜査活動を継続したところ、有力情報を入手し、21年8月に自動車運転手の男(30)を自動車運転過失致死罪及び道路交通法違反(救護義務違反)で逮捕した(栃木)。

|

(3)交通事故事件捜査の科学化・合理化

ち密で科学的な交通事故事件捜査を求める国民の声を踏まえ、交通鑑識に係る高度な知識及び技能を有する交通捜査員を養成するため、衝突実験に基づく事故解析等の専門的教育を行っている。

また、交通事故当事者の負担を軽減するとともに、迅速な交通事故捜査により交通渋滞を早期に解消するため、交通事故自動記録装置(注1)を始めとする各種の機器の活用を図るほか、一定の軽微な物件事故について現場見分を省略する制度を活用している。

事故解析に関する教育の状況

交通事故自動記録装置による撮影画像の連続写真

(4)交通事故被害者等の心情に配慮した支援の推進(

第5章第3節4参照)

平成17年12月に策定された「犯罪被害者等基本計画」に基づき、適切な被害者支援が行われるよう、交通事故の被害者及びその遺族又は家族(以下「被害者等」という。)の要望や心情に配意した捜査に努めるとともに、被害者連絡実施要領

(注2)等に基づき、ひき逃げ事件、危険運転致死傷罪に該当する事件、交通死亡事故及び全治3か月以上の重傷事故の被害者等に対して、捜査の初期の段階から事案概要や捜査経過、被疑者の検挙状況等を連絡している。

また、被害者連絡制度、刑事手続、補償制度等のほか、事案の特性やニーズに応じた内容を盛り込んだ数種類の「被害者の手引」や各種相談窓口等を紹介した「現場配布用リーフレット」を作成し、配布するなどの取組みを推進している。

さらに、20年4月以降、警視庁及び各道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に被害者連絡調整官を設置し、被害者連絡の組織的かつ斉一な対応を確保するとともに、被害者等の心情に配意した適切な対応がなされるよう交通捜査員等に対する教育を強化している。

被害者の手引

![]()