(1) 広域捜査力の強化

ア 複数の都道府県にまたがる事件への対応

複数の都道府県にまたがる広域事件においては、広域的な視点に立ち、有機的な連携を保った捜査を行うことが困難であることが多い。こうした問題を解決するため、広域重要事件が発生した際には、警察庁から派遣した広域捜査指導官を現地に駐留させ、捜査の指導、調整を行わせることとしている。また、都道府県警察には、高度な捜査技術と機動力を備えた、広域捜査の中核となる広域機動捜査班が置かれている。

さらに、広域事件の犯罪捜査には、各都道府県警察間の積極的な共(合)同捜査の推進に努めている。

イ 広域的な捜査情報の共有

広域重要事件においては、警察庁や関係都道府県警察が捜査情報を共有し、組織的な捜査活動を展開することが不可欠であることから、警察庁においては、広域重要事件における捜査の過程で収集された捜査情報等を警察庁で一元的に管理するとともに、関係都道府県警察の間で必要な情報を伝達することを目的とする大型コンピュータを利用した「捜査情報総合伝達システム」の整備を推進している。

また、今後は、個々の捜査情報を単に管理し、伝達するだけでなく、それぞれの情報の関連等を体系的に整理し、総合された情報として活用することが不可欠となることから、情報形式の標準化、情報の総合化システムの開発等、ボーダーレス時代に対応した措置を計画している。

さらに、人や物の交流等の活発化により、警察署や都道府県警察の管轄区域外において、聞き込みや裏付け捜査を行わなければならない場面が増加していることから、警察では、複数の警察署が合同して捜査活動に当たるブロック捜査や、複数の都道府県警察が共同して捜査活動を行う共(合)同捜査を積極的に推進している。

ウ 各都道府県警察間の常時連携活動の推進~管区広域捜査隊の設置

都府県境付近の地域の中には、経済、社会的な一体性の強い地域が存在するが、第2節においても述べたように、最近においては、交通手段の発達等により、これらの地域の社会、経済的な結び付きが強まる傾向にあるとともに、第1節にみたように、都府県境付近に新たな市街地が形成されつつある。

このような地域で犯罪が発生した場合、犯罪者は短時間のうちに県境を越えて県外へ逃走することとなるため、警察としても、犯罪発生時における県境を越えた広域捜査はもちろん、隣接する都道府県警察が一体となった常時の警戒、よう撃活動を行う必要があるほか、これらの活動を効果的に行うため、広域捜査訓練等を通じて、捜査員にこれらの地域の地理等についてよく認識させておく必要がある。

例えば、茨城県北西部、栃木県南部、群馬県南西部、埼玉県北部から成る北関東地域は、古くから人的、物的交流が盛んで、これに加えて、近年の工業団地化の進展、東北新幹線、東北自動車道をはじめとする交通網の飛躍的な整備、大型スーパーの進出等により経済的文化的一体化が一段と進んでいる。また、この地域は、関東平野の一部をなす平地で、県境を形作る山脈等がなく、鉄道、道路等の交通網が縦横に走っているのに対し、県境が入り組んでいるため、県境を越える移動が極めて容易で、さらに、県外の最寄りの都市までは比較的に早く移動が可能である

表1-6 北関東地域における各都市間の距離

表1-7 北関東地域の各都市から県庁所在地までの距離

のに対し(表1-6)、警察本部が所在する県庁所在地から遠隔地にあり(表1-7)、地域内では、幼児を対象とした殺人事件、連続強盗致傷事件等が発生していた。

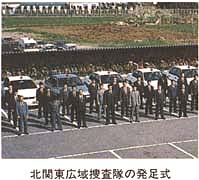

このため、全国に先駆け茨城、栃木、群馬、埼玉の各県警察により、北関東地域において発生する犯罪に即応するため、都道府県警察の単位を越え、広域的に捜査、訓練等を行う北関東広域捜査隊が設置され、従来から治安に間げきを生じかねないことが指摘されていた県境付近における初動捜査強化のための体制づくりが行われることとなった。

今後、県境を越えた都道府県警察相互間の連携活動、管轄区域外の警察官の権限行使の在り方等については、なお一層の検討を進めていく必要がある。

(2) 国際捜査力の強化

ア 国際捜査官の育成等

(ア) 国際捜査官の育成

来日外国人犯罪等の国際犯罪の捜査には、国際条約のほか、出入国管理、国際捜査共助、刑事手続等に関する内外の法制、言語、慣習を異にする外国人の取扱い、出入国手配、ICPO、外務省等を通じた外国捜査機関への協力要請等の極めて幅広い分野に関する特別の知識、手法が要求される。

警察では、警察大学校の附置機関である国際捜査研修所において国際捜査に関する実務研修等を行っており、都道府県警察においても専科教養等を行うなど、国際捜査実務能力を備え、国際的なものの見方、感覚を持った捜査官を養成するための各種の研修を行っている。

また、従来から、警察職員に対する英語、中国語、韓国語等の教養を実施してきたが、アジア地域出身の来日外国人が被疑者や被害者として犯罪に関わる事案が増加しており、タガログ語(フィリピン)、タイ語、ウルドゥー語(パキスタン)等アジア地域の言語への対応の必要性が高まっていることから、これらの言語についても、部外の語学研修機関に委託し、語学教養を推進している。

この他、都道府県警察において、国際捜査に従事する捜査員に対する英語専科教養や、通訳担当者も参加しての実務的な語学研修等の取組みが実施されている。

(イ) 国際捜査体制の強化

都道府県警察においては、来日外国人による犯罪の急増に適切に対処するため、国際捜査課(室)等の専門組織の設置、拡充を図るとともに、

国際犯罪捜査係を設置したり、専務員の配置、増強を行うなどの措置が採られている。

(ウ) 各種資料の作成

近年、来日外国人の関与する犯罪の捜査に関し、通訳を介した被疑者の取調べ等について公判で争われる事例が発生している。

警察では、外国人被疑者等の関係者の諸権利を守り、適正な手続を保障するため、各種外国語による説明文等の資料を作成し必要に応じて活用しているほか、通訳人、特に部外通訳人を対象として、通訳に当たって理解しておくべき我が国における刑事手続等について説明した「通訳ハンドブック」を作成、配布している。

さらに、国際捜査研修所や各都道府県警察において、従来から、捜査官及び通訳人のための捜査関係用語集等の各種執務資料の作成に努めている。

〔事例〕 「外国語110番」

平成3年12月、警視庁では、相手の使用言語や用件を確認し、それに対する措置を指し示しながら相手の外国人と会話をするための執務資料「外国語110番」を作成し、各警察署、派出所等に備え付けた。

イ 捜査業務を補助する通訳人の確保

来日外国人の関与する犯罪の捜査に当たって、最も問題になるのが、言語の壁である。

このため、警察では、国際捜査官の育成に努めているほか、捜査業務を補助する通訳人を確保するため、取調べ等の通訳を専門とする職員の採用を行うなど部内の通訳体制の強化に努めるとともに、部外の通訳人に、取調べを補助するための通訳を積極的に依頼するなど、その体制の充実に努めている。

(ア) 取調べにおける通訳等を専門とする職員の採用等

来日外国人被疑者の人権に十分配慮した適正な捜査を推進するためには、微妙なニュアンス等の違いを含む被疑者の供述を正確に把握し、刑事手続上の被疑者としての権利の告知を確実に行うことはもちろん、我が国の刑事手続の流れを理解させることが不可欠である。このため、都道府県警察においては、高い語学能力を備えた者を警察職員として採用し、取調べにおける通訳等に当たらせている。しかし、来日外国人犯罪の急増に、体制整備が追い付かない現状にある。

(イ) 部外の通訳人に対する通訳の依頼等

近年では、少数言語の通訳の需要が急激に増加しており、警察部内でそのすべてに対応することが極めて困難であるため、部外の通訳人に対し、捜査業務を補助するため、取調べにおける通訳を依頼する必要がある。

警察では、被疑者の人権の保護等のためにできる限り優秀な通訳を確保する必要があること、夜間等に突発的に発生する事件等に迅速に対応する必要があることなどにかんがみ、謝金の充実等を行い、部外の通訳人の確保等に努めている。

また、取調べにおける通訳業務は、刑事手続の一環としての公的な性格を有するものであるため、警察では、部外の通訳人に対し、刑事手続等に関する研修会を開催するなど、そのレベルアップに努めている。

ウ 国際協力の強化

(ア) 情報、資料の交換

国際犯罪の増加に伴い、個々の事件捜査において各種照会や証拠資料の収集の依頼等、外国捜査機関との国際協力を行うことが一層重要になっている。捜査に必要な情報、資料の交換を外国捜査機関と行うためには、ICPOルート、外交ルート等があるが、ICPOルートは外国捜査機関との国際捜査協力において、簡便、迅速な手段として重要な役割を果たしている。

過去10年間に警察庁が行った国際犯罪に関する情報の発信、受信の総数は、表1-8のとおりであり、10年間で1.5倍となっている。

表1-8 国際犯罪に関する情報の発信、受信状況(昭和57~平成3年)

(イ) 外国捜査機関との協力

国際捜査共助法に基づき、外国からの協力要請に対し、警察が調査を実施した件数は、表1-9のとおりで、3年にはICPOルートによるものが628件、外交ルートによるものが1件となっており、年々増加する傾向にある。

表1-9 外国からの依頼に基づき捜査共助を実施した件数(昭和57~平成3年)

(ウ) 国際機関等への積極的参加

警察では、各国の犯罪情勢等について情報を交換し、国際的な対応を必要とする警察事象について対策等を討議し、また、人的交流を通じて

外国捜査機関との協力関係を強化するため、ICPO等の国際機関、国際会議に参加している。

ICPOは、国際犯罪捜査に関する情報交換、犯人の逮捕と引渡しに関する円滑な協力の確保等国際的な捜査協力を迅速、的確に行うための国際機関であり、平成3年末現在の加盟国(領域を含む。)は158となっている。

ICPOの活動は、国際犯罪に関する情報の収集や交換のほか、逃亡犯罪人の所在確認や身柄の確保を求める国際手配書の発行、各種の国際会議、シンポジウムの開催等多岐にわたっている。

我が国は、昭和27年にICPOの前身である国際刑事警察委員会に加盟して以来、警察庁を国家中央事務局として国際的な捜査協力を積極的に実施しており、また、60年から平成2年までの間にはICPO事務総局の警察局長に、2年からはICPO副総裁に警察庁の職員を派遣しているほか、分担金の拠出、ICPOの情報通信ネットワークの近代化のための技術提供等、ICPOの機能強化のために多大の貢献をしている(なお、ICPO通信網における協力については、第9章6(5)参照)。

3年中は、11月にウルグアイで第60回総会、2月にオーストラリアで第11回アジア地域総会が開催され、我が国からも代表者が派遣されている。

(エ) 各種セミナーの開催

警察庁では、外国の研修員の受入れ等の海外技術協力を推進し、近隣アジア諸国との良好な関係の維持、発展に努めている。3年には、国際捜査研修所において、アジア各国の警察幹部を対象とした外国上級警察幹部研修を実施したほか、国際協力事業団(JICA)との共催又は単独で、国際捜査セミナー、アジア地域組織犯罪対策セミナー、フィリピン捜査幹部セミナー等を開催している。

なお、国際協力については、第10章参照。

エ 来日外国人問題への総合的な取組み

来日外国人が犯罪や事故に巻き込まれるなどしてその当事者となった場合には、言語等の障害から、日本語を解する関係人の援助がなければ、正確な被害申告等もできず、捜査活動にも影響が及ぶため、被害者の保護に支障を生ずることになる。特に、不法就労外国人が事件の当事者や参考人となった場合には、入管法違反等の発覚をおそれ、警察との接触を避ける傾向が強く、その確保に大きな支障を生じているのが実情である。

このようなことから、来日外国人が関与する犯罪の問題は、外国人の地域コミュニティーへの参加や、来日外国人の受入れ等の問題の一環として、総合的に取り組むことが不可欠である。このため、就労外国人の言語、生活事情等に精通している者を受入れ先の企業等に置くことを要請し、緊急時における警察との連絡窓口を整備するなど、外国人雇用企業等との協力関係の構築に努める必要がある。

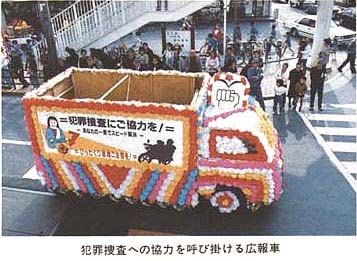

(3) 犯罪捜査に対する国民の理解の確保

犯罪のボーダーレス化は、捜査の対象を必然的に拡大させ、警察活動の質量両面における負担を増大させており、こうした犯罪情勢の変化に対応するためには、従前以上に捜査活動に対する国民の深い理解と積極的な協力を得ることが必要不可欠となっている(図1-48、図1-49)。

図1-48 捜査活動への協力の意思

図1-49 捜査活動に協力しない理由

ア 国民の要望にこたえる捜査活動の推進

警察では、犯罪捜査の方法の一つとして公開捜査を行っており、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関に協力を要請するとともに、人の出入りの多い場所でポスター、チラシ等を掲示、配布するなどの方策を講じている。

平成3年11月には、全国において「捜査活動等に対する市民協力確保及び指名手配被疑者捜査強化月間」を実施し、ポスター、チラシ等を掲示、配布したほか、都道府県警察の捜査担当課長等がテレビ等に出演するなどして、事件発生時における速やかな通報、聞き込み捜査に対する

協力、事件に関する情報の提供等を呼び掛けた。また、警察庁指定被疑者10人、都道府県警察指定被疑者37人について公開捜査を行い、国民の協力を得て、警察庁指定被疑者及び都道府県警察指定被疑者4人をはじめ、1,662人の指名手配被疑者を検挙した。

さらに、捜査の経過、結果等を被害者に通知する被害者連絡制度等を積極的に推進しているほか、告訴、告発の受理、民事介入暴力事案の相談等を通じ、国民の要望にこたえる捜査活動の推進に努めている。

このほか、警察庁及び都道府県警察では国民の立場に立った刑事警察の運営を推進するために、広く国民と捜査活動等について語り合う「刑事警察について語る会」等の会合が開催されている。

イ 各種業界等との協力関係の構築

従来から、ぞう品捜査等に当たっては質屋、古物商等との連携に努めてきたが、窃取される財物の変化、処分先の変化等に対処するためには、これらに加えて、金券等の発行元、取扱店等に関連する有価証券取扱業界をはじめとした、より幅広い業界団体等との連携を進める必要がある。

また、警察では、自動車利用犯罪の増加等に対処し、事件発生時の迅速な手配を図るため、

○ タクシー無線に緊急に通報するシステム

○ ガソリンスタンド等におけるファックス

等の活用を推進している。

ウ 参考人に対する適切な応接の推進

事件の目撃者等参考人からの事情聴取は、犯罪捜査活動にとって不可欠であり、これを効果的に行うことができるかどうかが、事件の早期解決を左右するといっても過言ではない。

ボーダーレス時代における犯罪を解決していくためには、従来にも増して多くの参考人から事情聴取等を行っていかなければならない。しかしながら、この事情聴取に際しては、参考人等に遠隔地から警察署等へ出向くことを求めたりすることや、事情聴取に相当の時間を要することが多く、参考人にかなりの負担を強いているのが現状である。

このため、警察では、被害者、参考人その他の関係者に対する適切な応接を推進しているほか、参考人に対する謝金の支給制度の見直しに努めることにより、参考人のより積極的な協力を得ることに努めている。

(4) 捜査技術の向上と優れた捜査官の育成

社会のボーダーレス化に伴う犯罪の質的変化、捜査環境の悪化等に適切に対応し、国民の信頼にこたえるち密な捜査を推進するためには、常に捜査技術の向上を図るとともに、各種の専門的知識を備えた優れた捜査官を育成するなど、刑事警察のプロフェッショナル化を総合的に推進していく必要がある。

このため、警察大学校等において国際犯罪捜査、広域特殊事件捜査等に関する研究や研修を行うとともに、都道府県警察において、若手の捜査官に対し、経験豊富な捜査官がマンツーマンで実践的な教育訓練を行うことにより、新しい捜査手法や技術の研究、開発、長期的視野に立った捜査官の育成と捜査幹部の指揮能力の向上に努めている。

また、ベテラン捜査官が有している捜査技術を伝承させるため、捜査官OBを警察学校における教養の講師として招くなどして捜査技術の向上に努めているほか、男性と女性の間の社会的区別の不分明化に伴い女性が犯罪の当事者となる場合が増加していることに対処するため、婦人警察官の刑事としての登用を進めている。

(5) 捜査活動の科学化の推進

社会のボーダーレス化に伴う犯罪のスピード化、広域化、聞き込みの困難化等による物証採取の困難化等の事態に対応するため、警察では、捜査活動の科学化の一層の推進に努めている。

ア コンピュータの活用

警察庁では、都道府県警察で行う犯罪捜査を支援するため、コンピュータを用いて、次のようなシステムの運用を行っている。

(ア) 自動車ナンバー自動読取システム

自動車利用犯罪の捜査においては、緊急配備による検問を実施する場合、実際に検問が開始されるまでに時間を要すること、徹底した検問を行えば交通渋滞を引き起こすおそれがあることなどの問題がある。

警察庁では、これらの問題を解決するため、走行中の自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合する自動車ナンバー自動読取システムを開発し、整備を進めている。

(イ) 指紋自動識別システム

指紋には、「万人不同」、「終生不変」という特性があり、個人識別の最も確実な資料として有効に活用されている。

警察庁では、コンピュータによる精度の高いパターン認識の技術を応用した指紋自動識別システムを開発し、犯罪現場に遺留された指紋から犯人を特定する遺留指紋照合業務や、犯罪の被害者、災害、事故による身元不明死体の指紋から身元を確認することなどに活用している。

このシステムは、大量の指紋資料を迅速に自動処理し、不鮮明あるいは部分的な指紋からも被疑者を割り出す機能を備えているなど、犯罪捜査に大きく貢献している。

(ウ) 被疑者写真検索システム

警察庁では、都道府県警察で撮影した被疑者写真を一元的に管理、運用し、犯罪の広域化、スピード化に対応した効率的な活用を図ることを目的としたコンピュータによる被疑者写真検索システムを開発し、平成2年度から3箇年計画で全国整備を図っている。

このシステムの導入により、全国のどこの警察署等からでも被疑者写真を迅速に入手することができるようになり、犯罪捜査に大いに役立っている。

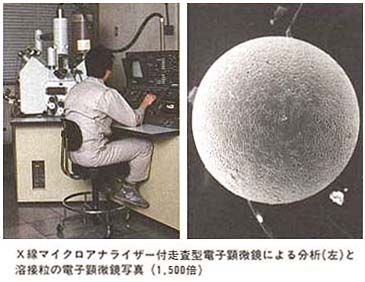

イ 現場鑑識活動の強化

ボーダーレス時代における犯罪の変容により、聞き込み捜査等の「人からの捜査」が極めて困難になっていることから、犯罪現場等において、各種鑑識資機材を有効に活用して綿密かつ徹底した鑑識活動を行い、犯人が遺留した物的資料や痕(こん)跡等から科学的、合理的な捜査を推進していくことが重要になってきている。

このため、警察では、科学技術の発展に即応した鑑識資機材の研究開発やその整備充実を強力に推進するとともに、現場鑑識活動の中核である機動鑑識隊(班)や現場科学検査班等の充実強化を図り、効果的に運用している。

さらに、犯人が遺留したことに気付かないような微量、微細な資料を

漏らさずに採取して、犯人との結び付きを明らかにする「ミクロの鑑識活動(微物鑑識活動)」を積極的に推進している。

ウ 鑑識資料センターの運用

警察庁では、微物鑑識活動を推進するために鑑識資料センターを設置し、その強化を図っている。

同センターでは、あらかじめ繊維、土砂、ガラス等の各種資料を収集、分析し、製造業者等の付加情報を加えたデータベースを作り、都道府県警察が犯罪現場等から採取した微量、微細な資料の分析データと比較照合することによって、その物の性質や製造業者等を迅速に割り出すなど、捜査に役立てている。

エ 鑑定の高度化

鑑識活動によって採取した資料の分析や鑑定結果は、捜査の手掛かりや証拠として活用されることが多く、鑑定内容も複雑多岐にわたり、高度の専門的知識、技術を必要とするものが多くなってきている。

このような情勢に対処し、各種の鑑定を一段と信頼性の高いものにするため、警察庁の科学警察研究所や都道府県警察の科学捜査研究所(室)に最新鋭の鑑定機材を計画的に整備するとともに、都道府県警察の鑑定技術職員に対し、科学警察研究所に附置された法科学研修所において、法医、化学、工学、指紋、足痕(こん)跡、写真等の各専門分野に関する組織的、体系的な技術研修を実施している。

また、新しい科学技術を取り入れた鑑定法として、ヒトの細胞内に存在するDNAを分析して個人識別を行うDNA型鑑定法が実用化された。これによって、今までは解決できなかった事件を解決できるようになるなど、殺人や性犯罪といった凶悪事件の捜査に大きく貢献している。警察庁では、DNA型鑑定法を、4年度に警視庁、大阪、宮城、広島、福岡の5都府県に導入し、逐次全国の府県警察に整備することとしている。

ボーダーレス時代における暴力団は、その活動を広域化させ、悪質化、巨大化の傾向を顕著にするとともに、民事介入暴力等の資金獲得活動を多様化させ、「金のためなら手段を選ばない」存在となっている。

このような状況に対処し、暴力団を壊滅に追い込むためには、警察としてもあらゆる手法、手段を駆使した暴力団総合対策を推進する必要がある。

この暴力団対策の基本は、暴力団取締りと暴力団排除活動とを有機的に連動させた総合対策の推進により、暴力団の壊滅と暴力的不法行為の根絶を図ることである。

警察では、「暴力団員の大量反復検挙」、「資金獲得活動に対する取締りの徹底」、「銃器等の取締りの徹底」を取締りの3本柱とし、国民各界各層の暴力団排除活動を支援するとともに、新たに施行された暴力団対策法により強力な暴力団総合対策を推進している。

(1) 広域暴力団に重点を置いた暴力団取締りの推進

ア 暴力団員の大量反復検挙

警察は、暴力団の組織の中枢にあって、その維持、運営をささえている首領、幹部をはじめとする暴力団員の大量反復検挙を徹底し、さらに、犯行の組織性を解明し、その常習性、悪性を立証することによる暴力団員の社会からの長期隔離に努めている。しかし、最近においては、暴力団の大規模化の進展により幹部クラスが直接犯罪を敢行する必要が少なくなったことや、組織防衛の強化等により、特に、広域的に活動する暴力団については、中枢幹部等の隔離が困難化する傾向にある。このため、特に、重点対象3団体に対しては、各都道府県警察が連携して集中的な取締りを実施しており、平成3年には、重点対象3団体の構成員1万855人(暴力団構成員の総検挙人員の67.1%)を検挙している(表1-10)。

表1-10 暴力団構成員の検挙人員の推移(昭和57~平成3年)

イ 資金獲得活動に対する取締り

警察では、暴力団の存立基盤である資金獲得犯罪に対して、取締りを一層強化するなど積極的な取組みを行っており、暴力団の資金の涸(こ)渇化を図っている。

特に、ボーダーレス時代における資金獲得活動は、ますます多様化の度合いを進めているため、警察としては、伝統的な資金獲得活動の取締りに加え、民事介入暴力や企業対象暴力に対する対策を進めるほか、課税通報の強化等多様な施策を展開している。

民事介入暴力に対しては、弁護士会等関係団体と連携して、暴力団の資金源封圧及び市民保護の観点から、積極的な相談の受理を行い、潜在事案の発掘、検挙を図っている。また、検挙に至らない事案についても、相談者への助言、指導、関係暴力団への警告等により解決を図っている。

さらに、企業対象暴力に対しても取締りを徹底しており、3年には、商法497条違反(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)、恐喝等により、総会屋等を60件、72人検挙し、また、恐喝、傷害等により社会運動等標ぼうゴロを407件、681人検挙した。

なお、暴力団の資金源対策のためには、その膨大な収入に対して厳正な課税措置を採ることが極めて有効である。そこで、警察は、税務当局との連携、連絡体制の強化に努めており、捜査の過程等において暴力団の不正所得を認知した場合には、その内容を税務当局に通報することとしている。3年には、約270件、約105億円の課税通報を行った。

ウ 銃器等の取締り

暴力団による対立抗争事件、銃器発砲事件は依然として発生し、暴力団等によるけん銃の不法所持と対立抗争事件発生時の発砲が常態化しており、市民の被る危険と脅威は甚大なものになっている。

最近においては、暴力団の活動の国際化を反映して、これらのけん銃等の大半が海外からの密輸入品となっているため、警察では、組織的な情報収集や、効果的な捜索等により銃器等の摘発に努めるとともに、税関や海外の捜査機関等との連携による水際検挙の徹底を図っている。

また、法制面でも、けん銃の輸入予備行為等の処罰規定を整備し、さらに、けん銃部品に対する規制を盛り込んだ銃刀法の改正が3年4月に

行われた。

(2) 国民的な暴力団排除活動の推進

ボーダーレス時代における暴力団は、土足で市民生活に踏み込み、その平穏と安全に対する重大な脅威となっているが、これに対処するためには、国民の一人一人が暴力団を市民の敵として告発し、国民の側において、自主的な暴力団排除活動を積極的に展開していくことが極めて重要である。

近年の暴力団の活動に対する国民の強い危機感を背景として、人的、財政的基盤を有する県民レベルの暴力団排除組織結成の動きが全国的に急速に展開されるとともに、近年の暴力団の活動に対する国民の強い危機感を背景として、暴力団排除を盛り込んだ臨時行政改革推進審議会の答申、経済団体連合会(経団連)による暴力団との決別宣言、各種業界における暴力団排除組織の結成、地域住民による暴力団組事務所の撤去及び建設阻止活動、ぱちんこ業界での暴力団排除の推進等、暴力団排除活動が全国的規模で急速な盛り上がりをみせている。

さらに、平成4年2月には、事務次官等会議で、各省庁間の連携強化、関係業界における暴力団排除活動の推進等の申し合わせがなされるなど、暴力団排除に向けた気運は全国民的な高まりをみせている。

ア 県民レベルの暴力団排除組織の結成と充実

地域社会における住民の暴力団排除意識の高揚を図り、暴力団排除活動を実効あるものとすることを目的とした県民レベルの暴力団排除組織が、多くの地域において結成されている。また、人的、財政的基盤を有する財団法人としての組織化も進んでおり、これらの組織を中心に活発な暴力団排除活動が展開されている。

イ 経済界、各種業界における暴力団排除活動

いわゆるバブル経済の崩壊に伴い、暴力団が大企業の関連会社から数百億円にも上る巨額の融資を受けていたことや、一部上場企業の株式を大量に取得していた実態が明らかになったことなどから、警察庁は、3年6月には経団連等に対して企業活動からの暴力団排除について、さらに、8月には日本証券業協会等に対して証券・金融取引等からの暴力団排除について、それぞれ要請を行った。この要請を受けて、経団連においては暴力団排除を盛り込んだ企業行動憲章を制定し、また、日本証券業協会においても暴力団の排除についての取決めを行ったほか、臨時行政改革推進審議会も「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答申」に暴力団排除を盛り込むなど、経済界における暴力団排除活動は急速な盛り上がりをみせた。

また、各種業界では、ぱちんこ店経営者が暴力団によるみかじめ料の要求、あるいは景品買い等の要求を拒否するなど、各業界からの暴力団排除を推進したほか、暴力団からの年末における「しめ飾り」、「門松」等の購入の強要を受けていた飲食店業界も暴力団排除活動を推進している。

〔事例1〕 ぱちんこ業界からの暴力団排除活動

[1] 7月、名古屋市内で発生した暴力団員によるぱちんこ店店長射殺事件を契機として、遊技業関係者等による暴力団排除気運が高まり、遊技業業者985店が結束して「愛知県遊技業暴力対策協議会」を設立、約1,000人が参加して暴力団追放総決起大会を開催し暴力団追放に関する決議等を行った(愛知)。

[2] 8月、ぱちんこ店に対する嫌がらせ事案が相次いで発生したことなどを契機に、栃木県小山市、野木町、茨城県結城市の各ぱちんこ店店主、従業員等から成る約1,800人による暴力追放連合会総決起大会が開催され、暴力団追放に関する決議等を行った(栃木、茨城)。

[3] 9月、東京都世田谷区の北沢地区のぱちんこ店と景品交換所から成る「北沢地区遊技場組合」は、暴力団の資金源を断つために「新景品交換方式」を導入した。新方式導入に際し、地区遊技場組合長宅等への発砲事件、右翼団体による街頭宣伝活動等の嫌がらせが行われたが、同組合は、北沢地区暴力団排除委員会を設置して協議会を開催するなど、強い暴力団排除姿勢を貫いた(東京)。

〔事例2〕 年末における暴力団の「しめ飾り」や「門松」の購入の強要に困っていた飲食店業者は、栃木県暴力追放県民センターと栃木県警察の支援を得て、暴力団の資金源封圧活動を展開するとともに、宇都宮市内のバー、スナック約140店が加盟する県社交業環境衛生同業組合宇都宮支部は、同飲食店街を縄張りとする暴力団に対し「今後は、お付き合いをしません」という通告書を手渡し、今後、暴力団からの「しめ飾り」や「門松」の購入を一切断ち切る決意を示した。

ウ 暴力団組事務所の建設阻止及び撤去活動

最近における重点対象3団体、とりわけ山口組による暴力団の寡占化の進行は、全国的に激しい対立抗争を引き起こしており、その際の拠点となる暴力団組事務所の周辺の住民に著しい危険や不安感を与えている。

こうしたことから、暴力団排除気運は、全国的に著しい盛り上がりをみせており、各地において警察、行政機関、地域住民が一体となった暴力団組事務所の建設阻止及び撤去活動が推進された。この結果、3年中に161箇所の組事務所を撤去した。

〔事例1〕 暴力団組事務所の建築阻止(奈良)

奈良県警察では、10月、山口組系暴力団が、組事務所の建築を計画している旨の情報を入手し、内偵を行っていたが、同組の組長が

県土木事務所に建築確認申請書を提出したのに際し、当該建物は組事務所として使用される可能性が極めて高いと判断し、刑事部長名及び地元警察署長名で県土木部長等に対して建築確認申請に対する確認の留保等の行政措置と建設反対の住民運動に対する支援を求める要望書を提出し全面的な協力を求めた。

これに対し、同組では建築確認を受けないまま着工したため、同組組長を建築基準法違反で検挙した。

〔事例2〕 組長自宅の建替工事阻止(大阪)

山口組系暴力団組長が妻名義で居宅の建替工事を始めたことから、暴力団組事務所に使用されるおそれがあるとして、8月、地元住民が暴力団追放決起集会を開催、大阪地裁堺支部に人格権に基づく暴力団組事務所としての使用禁止の仮処分申請を行ったところ、9月、同支部は申請を認め、その建物を同組及びその他の組事務所あるいは連絡所として使用し、暴力団の定例会や儀式を行うこと、暴力団構成員を立ち入らせること、暴力団を表象する代紋、看板等を設置することを禁じた。

〔事例3〕 暴力団組事務所撤去活動(沖縄)

2年9月に発生した三代目旭琉会の内部分裂による対立抗争事件を契機として地域住民が暴力団排除組織を結成し、同年12月、原告団を結成して暴力団組事務所の集中する那覇市前島地区と沖縄市に住む住民ら約1,500人(弁護団51人)が暴力団組長等を相手取り、組事務所としての使用禁止を求める仮処分を申請し、認容された。

さらに、住民側は、暴力団側がこの仮処分命令に従っていないとして間接強制の決定を申し立て、暴力団に対して1日につき100万円の制裁金を支払うよう命ずる決定がなされた。このような情勢の中で、暴力団排除活動が更に盛り上がり、那覇市、沖縄市、宜野湾市の3市において17原告団、約1万人の市民が23組事務所、27物件の撤去を目指して訴訟を遂行中であるが、3年中に24件の仮処分決定がなされている。

〔事例4〕 暴力団組事務所撤去活動(秋田)

2年6月、地元暴力団極東会系暴力団が内部分裂し、これを原因として3年3月から対立抗争事件が発生した。これを契機に地域住民の暴力団排除気運が高まり、県議会において暴力団の壊滅対策の推進を決議したのをはじめとして、暴力団壊滅秋田県民大会、暴力団追放三者連絡会(住民、弁護士、警察)が相次いで開催されるとともに、4月には組事務所付近の住民が債権者となり、民暴センターの弁護士がその代理人となって秋田地裁に組事務所の執行官保管と使用禁止の仮処分命令を求め、認められた。

エ 暴力団を相手とする訴訟

暴力団排除の大きな盛り上がりの中で、対立抗争に巻き込まれ、被害を受けた住民が暴力団を相手とする民事訴訟を提起してその責任を問うという新しい動きもみられた。

〔事例〕 2年に発生した暴力団の対立抗争に巻き込まれて死亡した住民の遺族が、9月、実行行為者である組員とその暴力団の幹部を相手取って、民法上の不法行為責任を問う損害賠償請求訴訟を地方裁判所に提起した(沖縄)。

オ その他の暴力団排除活動

盛り上がる暴力団排除気運を背景として、市町村等の自治体が独自に「暴力追放基金条例」等を制定して、暴力団組事務所の買取り等を推進した。

〔事例1〕 暴力団追放基金条例の制定(熊本県本渡市)

2年7月、地元の暴力団が長崎県島原市から進出した暴力団とけん銃発砲を伴う対立抗争事件を起こしたことに端を発して、当事者である地元の暴力団が、退去した暴力団の組事務所を買い取ろうとした。これを察知した本渡市と本渡市防犯協会は、同年9月、暴力追放実行委員会を開催し、暴力団の壊滅と勢力拡大防止を目的として、同事務所の買取りを決定し、本渡市暴力追放市民集会等を開催し、市民に事務所買取りのための募金協力を呼び掛ける一方、同年12月、本渡市と同組の組長との間で売買契約が成立、本渡市が組事務所を買い取った。その際、市民から寄せられた浄財を基に、3年6月、基金目標を5,000万円とする暴力追放基金条例を制定し、これを暴力団排除事業に運用することとなった。

〔事例2〕 暴力団排除推進協議会貸付金要綱の制定(埼玉県所沢市)

5月、所沢市内の暴力団組事務所のあるマンションで発生した発砲事件を契機として地元住民による暴力追放運動が展開され、所沢市民で結成する「所沢市暴力団排除推進協議会」は、(財)埼玉県暴力追放、薬物乱用防止センターの支援を受け、市民が暴力団組事務所立ち退き等を求めて提訴する場合に要する訴訟費用を援助する制度を創設した。

力 保護対策活動の推進

国民の一人一人が、暴力団を社会の敵として告発し、国民的な暴力団排除活動を進めるためには、暴力団が、暴力団による被害を警察に通報した市民や、暴力団排除活動を積極的に展開している市民に対して、危害を加えることを防止していく必要がある。

このため、警察では、これらの市民を暴力団からの被害から守るため、警戒活動を強化するなど保護対策活動を積極的に推進している。

(3) 暴力団対策法の成立

民事介入暴力、対立抗争等近年の暴力団員の不当な行為によって市民生活の安全と平穏が脅かされている現状から国民の自由と権利の侵害を防止するため、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」、いわゆる暴力団対策法が第120回国会で成立し、平成4年3月1日から施行された。暴力団対策法は、従来の取締りによっては対処することができないような反社会的な行動を公然と敢行し、また、寡占化、広域化を進める中、対立抗争を繰り返しているボーダーレス時代の暴力団に対し、こうした反社会的な行為の規制等をすることができることとした法律であり、暴力団を、法律上、初めて反社会的団体として位置付けた、画期的なものである。

暴力団対策法により、従来の刑罰法令による暴力団の取締りの他に、行政的手法を用いて、暴力団員による不当な行為をより広範囲に規制することが可能になり、その効果的運用が今後の暴力団対策の重要な柱の一つとなった。

暴力団対策法の概要は以下のとおりである。

[1] 一定の要件に該当する暴力団を指定し、この指定された暴力団(指定暴力団等)の暴力団員(指定暴力団員)を規制の対象とする。

[2] 指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行うみかじめ料の要求等の典型的な不当な金品等の要求行為を規制するとともに、都道府県公安委員会は、暴力団員の不当な要求行為による被害の回復等のための援助を行う。

[3] 対立抗争時の指定暴力団の事務所の使用及び暴力団への加入の勧誘等の行為について一定の規制を行う。

[4] 全国及び都道府県ごとに暴力追放運動推進センターを指定し、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間公益活動の促進を図る。

暴力団対策法の施行に伴い、同法による暴力団の指定の手続が開始され、3月以降、最初の手続として指定のための聴聞が行われており、山口組、稲川会、住吉会をはじめとする大規模暴力団が最初の指定の対象となっている。関係公安委員会では、聴聞の結果を受けて、順次、国家公安委員会に対する指定の確認の請求、国家公安委員会による確認を経た上、暴力団の指定を行い、6月23日に、最初の指定として山口組、稲川会、住吉会の指定が公示された。

(4) 海外の捜査機関との連携

近年、暴力団の海外における活動が活発化しているため、その実態を解明するとともに、適切な対策を講じることが暴力団対策上不可欠となっている。そこで、昭和62年5月、警察庁に「暴力団海外情報センター」を設置し、暴力団の海外における活動に関する情報の収集、分析のための体制を整備するとともに、暴力団が活発に活動しているとみられる米国やフィリピン等東南アジア諸国の捜査機関との協力関係の強化に努めている。

米国の捜査機関とは、55年から2年ごとにこれまで6回にわたる「日米暴力団対策会議」において各種の情報交換を行うなど、連携の強化に努めている。

また、平成3年11月には、ASEAN諸国、韓国及び香港の代表を東京に招いて「アジア地域組織犯罪対策セミナー」を開催した。