(1) 事件の発生

1996年(平成8年)12月17日午後8時30分ころ(日本時間18日午前10時30分ころ)、在ペルー日本国大使公邸(以下「大使公邸」という。)において、ペルー政府関係者、各国の大使その他の外交官、ペルー在住の邦人等多数を招待して開催された天皇誕生日祝賀レセプションに、「トゥパク・アマル革命運動(MRTA)」(以下「MRTA」という。)を名のる左翼テロ組織が、爆発物等を使用して侵入し、大使公邸を占拠する事件が発生した。MRTAの指導者ネストル・セルパ・カルトリーニをリーダーとする14人から成る犯人グループは、手りゅう弾、自動小銃等で武装し、当初、この種事案では過去最多の約700人に上る人質をとり、その後4箇月余りにわたって立てこもった(なお、過去の主な公館立てこもり事件については、表1-1のとおりである。)。

事件発生当日、犯人グループは、地元マスコミを通じて犯行声明を出し、その中で、ペルー政府に対し、「収監されているMRTAメンバー全員の釈放」「中央アマゾン地方までの護送と安全な逃走の保証」「経済政策の変更」「『戦争税』(注)の支払」の4項目を要求した。

我が国政府は、この事件に関し、12月20日の閣議において、人命尊重を最優先としつつ、平和裏に解決するよう最大限の努力を行うとともに、ペルー政府が適切な対応を取り得るよ

うできる限りの協力を行うことを確認した。さらに、内閣総理大臣は、1997年(平成9年)1月1日の年頭記者会見において、我が国政府としては、事件発生以来、テロに屈することなく、人命尊重を優先し、事件の平和的解決に向け努力してきたことを改めて明らかにした。

フジモリ・ペルー大統領は、21日、事件後最初のテレビ演説において、MRTAメンバーの釈放を拒否するとともに、犯人グループに人質全員の解放と投降を要求するなど、強硬な姿勢を示した。

表1-1 過去の主な公館立てこもり事件

(注) 「戦争税」とは、もともと戦争に要する軍事費等を賄う目的で徴収される税をいい、転じて反政府活動を行うテロ組織等が、自らを正当な政府と標ぼうし、テロ行為を「戦争行為」とみなし、その費用を徴収しようとする際にも利用される概念である。誘拐犯人が「戦争税」の名で身の代金を要求する場合もみられる。

(2) MRTAの組織概要

MRTAは、1982年(昭和57年)ころペルーで結成されたマルクス・レーニン主義革命を標ぼうする運動組織であり、「トゥパク・アマル」という名称は、16世紀にスペインの支配に抵抗した最後のインカ帝国皇帝の名前に由来し、18世紀のスペインの植民地支配に対する抵抗運動の指導者が、トゥパク・アマルを名のっていたことによるものである。組織規模は、最盛期で1,000~2,000人であり、また、活動資金は、麻薬業者からの資金、誘拐、強盗、「戦争税」名下の企業恐喝等によって得ていた。ペルー当局が、テロ犯罪を裁く判事の匿名性の義務付けや投降者に対する減刑を定めるなど一連の法整備を行い、テロ組織の指導者を相次いで逮捕するなど徹底した取締りを行ったことから、構成員数は激減し、事件発生当時は100人を下回るとみられていた。

MRTAと並ぶペルーの左翼テロ組織「センデロ・ルミノソ(SL)」が、農村社会を基盤として活動しているのに対し、MRTAは、左翼系の学生や労働者を中心に、首都リマやクスコ等の地方都市を拠点としていたが、最近は、地方の一部で活動を行っているのみといわれていた。これまで、MRTAは、欧米諸国公館(特に米国公館)、ペルーの政府機関、軍・警察施設等に対する攻撃や営利目的の誘拐を中心に活動を展開し、「外国企業のペルーからの排除」、「キューバ型の社会主義政権樹立」を活動目標としてきた。我が国に関連する事件としては、1991年(平成3年)7月の「日本車等自動車販売店に対する連続爆弾事件」や「日系農場主誘拐事件」のほか、1993年(平成5年)11月の「日系人経営に係る電気店前における自動車爆破事件」等を引き起こしている。

また、MRTAは、国際連帯活動を重視しており、南米各地に共闘組織を有するほか、欧州でも、フランス、ドイツ、スウェーデン等に活動家が存在するとみられる。今回の事件発生後も、コロンビアの「コロンビア革命武装軍(FARC)」、チリの「マヌエル・ロドリゲス愛国戦線(FPMR)」及びパラグアイの「労働党」がMRTA支持を表明している。なお、事件発生後、ペルー国外では、「在イタリア・ペルー総領事館火炎瓶投てき事件」(1996年12月21日)、「在ギリシャ・ペルー大使館前爆弾事件」(1996年12月30日)が発生している。

(3) 事件の経過

ア 事件の長期化

犯人グループは、人質のうち、事件発生から約2時間後に、女性、高齢者等多数を解放したのに続き、翌12月18日にカナダ大使等9人、19日に日系人等4人、20日に各国大使等39人、22日に各国大使等225人を漸次解放する一方、「収監されているMRTAメンバーの釈放」等を要求した。

これに対し、フジモリ・ペルー大統領は、犯人グループの要求を一切拒否するとともに、人質に危害を加えた場合には実力行使も辞さないとする断固とした姿勢を示した。当初は、ペルー政府が犯人グループとの交渉に全く応じなかったため、ミニグ赤十字国際委員会在ペルー代表(注)や事件発生翌日に解放されたヴィンセント・カナダ大使等が、大使公邸に入り、犯人グループの説得に当たった。なお、赤十字国際委員会は、事件発生翌日以降、人道的観点から、飲料水、食料、医薬品等を大使公邸内に運び込むとともに、人質とその家族等との間で交わされる手紙を仲介し、大使公邸と外部との連絡を確保した。

その後、12月28日、パレルモ・ペルー教育相が、ペルー政府関係者として事件後初めて大使公邸に入り、約3時間半にわたって犯人と交渉を行い、同日、ドミニカ共和国大使等20人が解放された。

31日には、日本人を含む報道関係者が、正門から大使公邸の中庭、建物内に侵入した上、犯人及び人質へのインタビューを行い、その模様がテレビで放映された。この事案は、結果的に犯人グループにその主張を一方的に宣伝する機会を与えたこととなり、1997年(平成9年)1月7日に、日本人報道関係者が大使公邸に侵入した事案とともに、政府において、それぞれ遺憾の意が表明された。

実質的な交渉が進展しない一方、1月22日以降、ペルー当局のヘリコプターが大使公邸上空を低空で威嚇的に旋回したほか、大使公邸周辺に装甲車及び大型スピーカーが配備され、行進曲等が大音響で流された。これに対し、犯人グループは、小銃により威嚇射撃を繰り返すなど、大使公邸周辺は騒然とした雰囲気に包まれた。

このような状況の中で、人質の安否が懸念されるとともに、人質の解放も26日のペルー警察関係者1人の解放を最後に途絶え、事件終結まで、72人の人質が大使公邸に残されることとなった。

(注) 赤十字国際委員会とは、戦時における傷病者、捕虜、文民等の救出、保護を行うことを定めた「ジュネーブ4条約」に代表される国際人道法関係諸条約の遵守の確保等を目的とし、紛争地域において、中立の立場で活動する非政府活動組織(NGO)であり、スイスのジュネーブに本部を置いている。

イ 日本・ペルー首脳会談の開催と「予備的対話」の開始

事態の打開に向け、2月1日、カナダのトロントにおいて、日本・ペルー首脳会談が開催され、今回の事件を国際社会全体が容認し得ないものであるとして、強く非難するとともに、事件の平和的解決と人質の早期全面解放に向けて一層の努力を傾注するとの意思を確認し、ペルー政府とMRTAとの直接対話に先立って「予備的対話」を開始することなどで合意した。

ペルー政府と犯人側との交渉は、2月11日以降、ペルー政府の代表、MRTAの代表に加え、ペルーにおける宗教界の指導的立場にあるシブリアーニ大司教、ミニグ赤十字国際委員会在ペルー代表及びヴィンセント大使で構成され、寺田駐メキシコ日本大使がオブザーバーとして参加する第三者機関である「保証人委員会」により、「予備的対話」の形式で行われた。交渉の中では、本事件を終結させるための条件が話し合われたが、「収監中のMRTAメンバーの釈放」等の要求について犯人グループが譲歩せず、交渉は難航した。こうした中、3月6日、犯人グループの指導者であるセルパは、大使公邸地下から不審な物音が聞こえるとして、ペルー政府を、武力による大使公邸奪回を計画しているなどと非難し、「予備的対話」の中断を宣言した。

その後、12日、「予備的対話」が再開されたものの、13日以降は、シブリアーニ大司教、ヴィンセント大使及び寺田大使の三者が、事実上の仲介役となり、ペルー政府及び犯人グループと個別に協議することとなったが、交渉はこう着状態に陥った。また、犯人グループは、4月20日、報道機関との無線交信の中で、人質を診断する医師の大使公邸入りを週1回に制限する旨を伝え、長期間の拘束状態にある人質の健康状態等がいよいよ懸念されるに至った。

(4) 突入作戦の状況

このような情勢の中、ペルー政府は、4月22日午後3時23分(日本時間23日午前5時23分)、軍の特殊部隊約140人を大使公邸に突入させた。この結果、人質72人のうち、ペルー最高裁判事1人が死亡したが、日本人24人を含む残る71人は、事件発生から127日目に救出された。一方、銃撃戦の末、ペルー軍の特殊部隊の隊員2人が死亡し、犯人グループは、14人全員が死亡した。

これに対し、内閣総理大臣は、23日(日本時間)の記者会見において、フジモリ・ペルー

大統領等ペルー政府関係者に対して、謝意を表するとともに、フジモリ・ペルー大統領との電話会談の中で、突入の事前連絡がなかったことについて、遺憾だが理解する旨述べたことを明らかにした。

一方、フジモリ・ペルー大統領は、23日(現地時間)の記者会見において、犯人グループや人質の位置等に関する正確な情報の報告を逐次受け、突入を命令したこと、正門玄関からの突入に対し、セルパを含む犯人グループの5、6人が2階へ向かいつつ反撃し、銃撃戦となったことなど、突入時の様子について、大使公邸の模型を使用しながら説明した。さらに、26日(現地時間)、日本人報道関係者の取材に答え、突入作戦は、人命の犠牲を避けるため、最もふさわしい時期に迅速に実施する必要があったことから、我が国政府に事前連絡なしで行うことを大統領として決定した旨述べた。

(5) 国際社会の対応

事件の発生から終結に至るまで、国際社会は、MRTAの行動を強く非難するとともに、人質に危害を加えた場合には実力行使も辞さないとして、テロには屈しない姿勢を貫いたペルー政府を終始支持した。

1996年(平成8年)12月27日には、我が国からの関係各国への積極的な働き掛けもあり、「テロリストには譲歩しない」「人質の即時解放を求める」「人命救助を優先目的とし、平和的方法で解決するためのペルー政府の努力を支持する」とする「G7/P8議長国声明」(注)が発表された。また、フジモリ・ペルー大統領は、1997年(平成9年)2月3日にクリントン米国大統領、10日にメージャー英国首相(当時)とそれぞれ会談したが、両首脳ともフジモリ・ペルー大統領の姿勢を支持した。

(注) G7とはGroup of 7の略で、フランス、アメリカ合衆国、英国、ドイツ、日本、イタリア及びカナダの旧西側7箇国によって構成されている。従来は、この7箇国でサミット等の国際会議が開催されていたが、1994年(平成6年)のナポリ・サミットから、政治討議に限ってロシアの参加を受け入れることとなった。G7にロシアを加えたものを、P8(Political 8)と呼んでいる。

(6) 我が国の対応

事件発生当日の1996年(平成8年)12月18日(日本時間)、我が国政府は、首相官邸に対策室を設置し、関連情報の収集等に当たり、翌19日には、内閣総理大臣を本部長とする「在ペルー日本国大使公邸占拠事件対策本部」を設置した。対策本部には、国家公安委員会委員長及び警察庁長官が、それぞれ本部員として指定された。

警察庁は、事件発生当日、警備局長を長とする連絡室を設置し、以後、24時間体制で関係省庁との連絡、各種情報の収集等を行った。また、翌19日には、警察職員をペルーに派遣し、事件終結に至るまで現地対策本部の要員として、大使公邸周辺の状況把握その他の情報収集、事件終結のための措置に関するペルー当局との協議等に当たらせるとともに、諸外国関係機関との間で、この種人質事件への対処方策等に関し情報交換を行った。派遣された警察職員のうち東京警察病院の医師2人及び看護婦3人は、最初に現地に到着した医療チームとして、医療支援活動を行った。一方、関係都道府県警察においては、ペルー大使館等国内のペルー関連施設等に不測の事態が発生するおそれがあることから、これらの施設等に対する警戒警備を強化した。

また、警察は、ペルー軍の特殊部隊が大使公邸に突入した1997年(平成9年)4月23日、人質が解放されたことを受け、情報収集、現地対策本部の支援及びペルー当局への捜査協力のため、警察職員等をペルーに増派した。現地においては、ペルー当局による大使公邸内の実況見分や現場鑑識活動に対し、資機材を活用して支援したほか、採取資料の整理、分析を行うなど、ペルー当局の捜査に協力した。一方、我が国では、警視庁において、解放された日本人人質から事情聴取を行うとともに、ペルー当局から提供された資料の分析を行うなどして、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」違反等の事実について捜査を進めている。

(7) 「リマ症候群」の指摘

1997年(平成9年)4月23日、警察チームの一員としてペルーに派遣された精神医学の専門家2人及び犯罪心理を専門とする科学警察研究所の職員1人は、解放された人質のカウンセリングを行うなど、専門的知識、経験を生かして人質の精神状態の安定に資する活動を行った。

これらの専門家は、ハイジャックその他の人質事件で発生が多数報告されている「ストックホルム症候群」(注)と共通の心理状態が今回の事件でもみられるとともに、「リマ症候群」と呼べる現象が生じたことを指摘している。

この指摘の中で、「リマ症候群」とは、「犯人が人質に感化され、同一化を望む過程で、犯人が人質の文化を取り入れ、学習し、その結果として、犯人の人質に対する攻撃的態度が緩和されること」であるとし、このような現象は、犯人グループ全員に均質に起きるわけではないことから、犯人グループの内部構造を微妙に変化させ、その結束の危機を招くことがあるとしている。

今回の事件においては、犯人グループのうち、特に少年又は女性は、初めて接触した日本及び西欧の文明に感化されて憧憬(どうけい)を感じ、学習したいという意欲を持つに至った一方、人質は教養のある年長者として、その要望にこたえたことが挙げられている。立てこもりが長期にわたったことに加え、こうした「リマ症候群」の影響もあって、犯人グループの緊張感が弛(し)緩し、その士気と規律を維持する必要が生じ、犯人グループは、大使公邸内で少年たちが楽しみを見いだせるよう、ペルー人に比較的身近なスポーツであるサッカーを行わせることになった。また、特殊部隊の突入に際し、犯人グループが人質を殺すことにちゅうちょしたと伝えられているが、これについても「リマ症候群」が作用した可能性があるのではないかと指摘している。

このような観点から、「リマ症候群」は、大使公邸内の人質と犯人グループとの関係に一定の影響を与えたとの見方が示された。

(注) 1973年(昭和48年)8月23日から28日までの間、スウェーデンのストックホルムにある銀行で、男2人の犯人が女性職員ら4人を人質にとって立てこもった。犯人は、スウェーデン当局の説得に容易に応じなかったが、最終的には、武器を捨て、当局に逮捕され、人質は救出された。

この事件の最中及び終結後、人質が銀行を包囲する警察に対して恐怖と敵意を抱く反面、犯人に対して同情、愛情等を抱き、人質と犯人との間に親和性が生じたことから、このような現象が「ストックホルム症候群」と呼ばれるようになった。

(8) 事件の教訓

本事件は、ペルー軍の特殊部隊による大使公邸への突入によって終結したが、今後のテロ対策という観点から多くの教訓を残した。

第一には、テロ事件を未然に防止し、事件発生の際に的確に対処するため、テロ組織の動向等に関する国内外における情報収集、分析の強化の必要性が痛感されたことである。在外公館については、その情報収集体制、警備体制の強化が強く叫ばれている。

第二は、国内において同種事案が発生した場合にいかに対処するかという点であり、警察の特殊部隊(SAT)の充実強化等を含めたテロ対策の見直しを図ることが急務となっている。特に、特殊部隊(SAT)について、実戦的な訓練の徹底等による事案対処能力の向上、有事即応体制の強化等は喫緊の課題といえる。

第三に、本事件のような国外におけるテロ事件の発生等に常時備える必要性であり、事態発生時に、テロ対策の専門家チームを直ちに展開し、各国治安当局との連携、迅速かつ的確な情報収集、捜査支援活動等を行うための体制の確立が求められている。また、本事件におけるテロリストや人質の心理状態等に関する分析をも踏まえ、平素から、関係機関と情報交換等を行いつつ、この種事件の捜査手法や犯人との交渉方法等に関する調査、研究を行う必要がある。

第四に、テロ対策における国際協力の重要性が改めて確認されたことである。今後も、国際会議等へ積極的に参加するとともに、中南米諸国等を含めた各国関係機関との一層の協力関係を構築し、国際協力の促進に寄与していくことが求められている。

第五に、テロ対策に関する法制度の問題である。今回の事件の経緯を踏まえ、より有効に対応し得る法制の研究を進める必要がある。

警察では、こうした本事件の教訓を踏まえ、今後、各種テロ対策を推進することとしている。なお、今後のテロ対策については、第2節4「我が国の今後のテロ対策」参照。

(1) 日本赤軍

日本赤軍は、1971年(昭和46年)、「国際根拠地建設」構想(注)に基づき、その前身である「共産主義者同盟赤軍派(共産同赤軍派)」のメンバーのうち、レバノンに出国した奥平(重信)房子、A等によって組織された。結成以降、日本赤軍は、パレスチナ・ゲリラと共同し、又は単独で、国際テロ組織の中でも極めて活発なテロ活動を世界各地で展開してきた。

日本赤軍は、一部がこれまで活動の拠点としてきたレバノンにとどまる一方、他のメンバーは新たな拠点づくりを目指して世界各地に分散、潜伏してきたところ、1995年(平成7年)以降の相次ぐメンバーの検挙(イ(ア)参照)、とりわけ、1997年(平成9年)2月のレバノンにおけるメンバー5人の大量検挙(イ(イ)参照9により、極めて大きな打撃を受けたものとみられる。

(注) 「国際根拠地建設」構想とは、革命を達成するために、北朝鮮、キューバ等に国際根拠地をつくり、そこに赤軍派の活動家を送り込んで軍事訓練を受けさせ、再び日本に上陸し、武装蜂起を決行するというものである。

ア 日本赤軍の沿革

(ア) 結成

日本赤軍の前身である「共産同赤軍派」は、1969年(昭和44年)に、「共産同」の内部対立から、最左派の「関西グループ」が離脱して、結成した組織である。「共産同赤軍派」は、同年11月、「武装蜂起」の準備活動の一環として軍事訓練を行っていたところをメンバーが大量検挙されるという「大菩薩峠事件」により壊滅的な打撃を受けた。しかし、1971年(昭和46年)、同派メンバーの奥平(重信)房子、Aは、同事件の反省に立った「国際根拠地建設」構想に基づいて、ベイルートに向けて出国し、「パレスチナ解放人民戦線(PELP)」と接触し、「共産同赤軍派アラブ支部」の建設活動に着手した。

その後、「共産同赤軍派アラブ支部」は、B、岡本公三、C、D等、後に主要メンバーとなる国内のシンパ等を現地に迎えるなどして組織を拡充させた。また、「共産同赤軍派」が、国内でのゲリラ闘争に力を入れ、「日共革命左派神奈川県委員会」とともに「連合赤軍」を発足させることとなったことから、これと決別し、1971年(昭和46年)、「アラブ赤軍」と名のるに至った。

(イ) 1970年代の活動

結成翌年の1972年(昭和47年)、A、B、岡本公三の3人は、PELPの指揮の下に、イスラエルのテルアビブ・ロッド空港において、自動小銃を乱射する事件を引き起

こし、その場に居合わせた一般旅行者ら約100人を殺傷(うち死亡24人)した。この事件を皮切りに、日本赤軍は、「ドバイ事件」(1973年)、「ハーグ事件」(1974年)、「クアラルンプール事件」(1975年)、「ダッカ事件」(1977年)等、公館占拠、ハイジャック等のテロ事件を相次いで引き起こした。

この間、1974年(昭和49年)には、それまで日本国内向けに「アラブ赤軍」、海外向けに「日本赤軍」と使い分けていた名称を正式に「日本赤軍」に統一した。また、「クアラルンプール事件」、「ダッカ事件」において、我が国で在監、勾留中であった日本赤軍及び「共産同赤軍派」のメンバー等の釈放を要求し、我が国政府の超実定法的措置により釈放された11人をメンバーに加え、組織を拡充した。

「ダッカ事件」以後、日本赤軍は、表面的には従来の「武装闘争」を差し控え、むしろ、各種声明の発出、機関紙の発行等による宣伝活動を活発に展開した。また、こうした宣伝活動の中で、「日本人民共和国の建設」を唱えるなど、それまでのパレスチナを重視した活動から日本革命重視への路線の修正を打ち出した。

(ウ) 1980年代の活動

1980年代に入ってからも、日本赤軍は、引き続き、ベイルートを拠点として宣伝活動等を行った。

1982年(昭和57年)には、イスラエルによるレバノン侵攻とこれに伴う「パレスチナ解放機構(PLO)」(以下「PLO」という。)のベイルート撤退開始に伴い、日本赤軍もベイルートから撤退したが、その後間もなく、レバノンのべカー高原に再集結し、1986年(昭和61年)ころまでに同高原に建設したキャンプを拠点として、他のテロリストとの武闘訓練等の活動を行った。また、1985年(昭和60年)には、「テルアビブ・ロッド空港事件」によりイスラエルで服役していた岡本公三が、「パレスチナ解放人民戦線総司令部派(PELP-GC)」との捕虜交換により釈放され、再び日本赤軍に合流した。

こうした中、1980年代後半に「ジャカルタ事件」(1986年)、「ローマ事件」(1987年)、「ナポリ事件」(1988年)と、世界各地で爆弾テロ事件等が相次いで発生し、日本赤軍がテロ活動を再開したことが明らかとなった。これらの事件については、犯行声明が「反帝国主義国際旅団」等の名で発出されるなど、日本赤軍の犯行とは確認されていないものの、メンバーの指紋が検出されたことなどから、日本赤軍の関与が明らかとなっている。

一方、1987年(昭和62年)11月、国内では、架空の名義の旅券を使用して香港から我が国に潜入していた、「ダッカ事件」、「ドバイ事件」の容疑者Dを逮捕した。また、1988年(昭和63年)4月には、アメリカ合衆国において、菊村憂がパイプ爆弾3個を所持していた容疑で逮捕され、1988年(昭和63年)6月には、マニラにおいて、我が国とフィリピン当局との連携により、「ダッカ事件」で超実定法的措置により釈放されていたEが逮捕されるなど、メンバーの逮捕も相次いだ。

イ 最近の動向

(ア) 世界各地への分散

現在、日本赤軍は、奥平(重信)房子をリーダーとして、20数人で構成されているものとみられる。

日本赤軍は、イスラエルによるベイルート侵攻が行われた一時期を除き、25年以上にわたり、レバノンに本拠を置き活動してきた。しかしながら、湾岸戦争終結後、中東地域における和平気運の高まりを受けて、1993年(平成5年)秋までには、ベカ-高原のキャンプを閉鎖するに至った。これは、将来、レバノン、ひいては中東地域において組織を維持することが困難になると判断したものとみられる。

近年は、メンバーの一部は、引き続きレバノン国内にとどまり、中東における和平プロセスの進行状況を見守りながら組織維持を図ってはいるものの、他のメンバーは中東以外の地域に新たな拠点を構築することを目指し、活動を展開していたことが、日本赤軍の「声明」やメンバーの一連の逮捕により判明している。

1996年(平成8年)8月末、日本赤軍は、国内支援者に対して発表した「5.30声明」(注1)の中で、「(パレスチナ)解放闘争はその歩みを続けていますが、闘争の過程では獲得した多くの大切なものを手放さざるを得ませんでした」などとし、パレスチナ解放闘争から一定の距離を置かざるを得ない立場を示した。また、同声明の中で、「私たちにとっては日本国内での闘争、中でも日米安保条約に反対し、日本とアジアの人民の主権のため憲法を守る闘いこそが最も大切です」と主張するなど、日本赤軍のアジア志向に連動した国内における「反安保」、「護憲」運動の高揚を求めるとともに、中南米の状況にも言及し、メキシコ・チアパス州における「サパティスタ国民解放軍」(注2)等の民衆運動を高く評価した。

こうした中で、1995年(平成7年)3月、警察は、各国治安機関と連携して、日系ペルー人を装ってルーマニアに潜伏していた浴田由紀子を発見し、同月24日に逮捕したのに続き、1996年(平成8年)5月には、ペルーに潜伏中のCを発見し、6月8日に逮捕した。また、同年9月にはネパールにおいて城崎勉が発見され、身柄拘束された後、アメリカ合衆国に移送され、現在公判中である。

このように、日本赤軍が中東以外の地域における新たな拠点の構築を図り、世界各地に分散、潜伏している実態が明らかとなった。

なお、日本赤軍が引き起こした主なテロ事件については、表1-2のとおりである。

(注1) 「5.30声明」とは、日本赤軍が、1972年(昭和47年)5月30日の「テルアビブ・ロッド空港事件」を契機として、毎年、国内支援者に向けて発表している声明をいう。

(注2) メキシコ南部のチアパス州の先住民族が、権利保障や生活改善等を訴えて結成した組織。

1994年(平成6年)1月には、チアパス州において大規模な武装蜂起を行ったが、鎮圧された。

(イ) レバノンでの一斉逮捕

1997年(平成9年)2月中旬、レバノン国内に身分を偽って潜伏していた日本赤軍メンバー5人(和光晴生、足立正生、山本萬里子、戸平和夫、岡本公三)が発見され、レバノン当局により身柄を拘束された。その後、5人は旅券偽造、不法入国等の罪で起訴されているが、我が国は、レバノン当局に対し、レバノンにおける司法手続が終了次第、速やかに5人の身

表1-2 日本赤軍が引き起こした主なテロ事件

表1-3 日本赤軍メンバーの国際手配状況

柄の引渡しが行われるよう求めている。

逮捕されたメンバーのうち、和光晴生は「ハーグ事件」(1974年)及び「クアラルンプール事件」(1975年)の実行犯、岡本公三は「テルアビブ・ロッド空港事件」(1972年)の実行犯である。また、戸平和夫は、「ストックホルム事件」の際の公文書偽造同行使の罪で我が国で裁判中のところ、「クアラルンプール事件」の際に超実定法的措置で釈放された者であり、足立正生は偽造有印私文書行使罪、山本萬里子は偽造有印公文書行使及び免状不実記載罪のそれぞれ容疑者である。これら5人はいずれも、国際刑事警察機構(ICPO)(以下「ICPO」という。)を通じて国際手配されていたものである。

日本赤軍の本拠地ともいえるレバノンにおいて、レバノン政府当局によりメンバーが検挙されたことは、事実上、日本赤軍が最も重要な拠点を失ったことを意味しており、メンバーの大量検挙と併せて、組織として極めて大きな打撃を受けたものとみられる。1997年(平成9年)5月末に日本赤軍が国内支援者に対して発表した「5.30声明」の中でも、岡本公三ら5人の逮捕に言及し、「一部のレバノン当局者達は経済援助と、賄賂(ろ)の多寡に、アラブの大儀(ママ)を退けました」などとしており、レバノン国内でメンバーが逮捕されたことに少なからず衝撃を受けていることがうかがわれる。

相次ぐメンバーの逮捕に加えて、安定した本拠地を喪失した日本赤軍は、当面、組織の立て直し及び新たな活動基盤の構築を最優先課題として取り組むものとみられる。しかし、かつて国際テロ組織を支援してきた各国に方針転換の動きがみられ、また、国際的規模でテロ対策が進んでいる今日、新たな活動拠点をつくることは困難であり、組織の存続自体が脅かされているとみられる。

このような状況下において、日本赤軍がテロ等を活発に展開することは困難とみられるものの、メンバーの逮捕に対する報復や、依然として組織が健在であることを内外に示し、関係者を鼓舞することを目的として、思い切ったテロを引き起こす危険性も否定できない。

したがって、日本赤軍の動きを封じ込め、組織の壊滅を図るために、今後とも、関係機関や各国との連携を強化しつつ、逃亡中の国際手配中のメンバー8人の早期発見、逮捕を目指し、より積極的な諸対策を推進する必要がある。

なお、日本赤軍メンバーの国際手配状況については、表1-3のとおりである。

(2) 「よど号」犯人グループ

ア 「よど号」ハイジャック事件

1970年(昭和45年)3月31日、東京発福岡行きの日本航空351便、通称「よど号」が富士山上空を飛行中、日本刀、短刀、鉄パイプ爆弾等で武装した「共産同赤軍派」のGら9人のメンバーにハイジャックされる事件が発生した。これは、「大菩薩峠事件」での大量検挙により「共産同赤軍派」が壊滅的打撃を受けた後に提唱された「国際根拠地建設」構想に基づき、その実践行動として引き起こされたものであり、事件発生は、日本赤軍の奥平(重信)房子らがベイルートに向けて出国する前年のことであった。メンバーは、乗員乗客計129人を人質に、同機を北朝鮮に向かわせるよう要求し、福岡空港及び韓国の金浦空港において乗員乗客の一部を解放した後、4月3日、北朝鮮に入った。

警察では、これら「よど号」犯人グループについて、ICPOを通じて国際手配し、その

行方を追及中である。なお、本事件では、国内の共犯者として、「共産同赤軍派」の議長等が検挙され、処罰されている。

イ 北朝鮮での活動

「よど号」犯人グループは、北朝鮮に入った後、そのまま滞在し、表面的には執筆活動等を行っている。しかし、1980年代前半、メンバーが中東やヨーロッパの各国に渡航していることが確認されているほか、同年代後半には、テロ活動の再開を示唆する声明を発表するなど、活動を活発化させる兆候がみられた。警察は、1988年(昭和63年)、不正取得した旅券を行使し、密かに我が国に潜入していたメンバーの1人を逮捕したが、捜査の過程で明らかになった同人の足取りから、同グループがしばしば北朝鮮を出て各国で活動していたことが判明している。

現在、「よど号」犯人グループは、小西隆裕を中心に、北朝鮮を本拠地として、投稿等の執筆活動や貿易会社「プロジェクト21」の運営を中心とした経済活動を行う一方、メンバーの子女の国籍取得、メンバー等の帰国実現を優先課題とした活動を行っている。

「よど号」犯人グループは、従来、我が国政府から無罪の合意を取り付けて帰国する「無罪合意帰国」を主張していたが、最近ではこれを放棄し、人道的見地から無罪で帰国を行う「無罪人道帰国」を主張している。帰国実現に向け、同グループは、1996年(平成8年)4月、これまで、北朝鮮において、政治活動及びメンバー等の帰国に関する活動の母体としてきた「『日本の自主と団結のために!』の会」を発展的に解消して、「自主日本をめざす会」を発足させるとともに、同会が、3月末に国内で結成された「自主日本の会」の運動に参加する政治団体であることを公表した。また、これとは別に、メンバー及びその子女等の帰国に関する活動を行う大衆組織として「かりの会」を発足させることを公表した。

メンバーの子女の帰国問題については、国内支援者が、北朝鮮から出生証明等の書類を預かって帰国し、順次関係自治体に対し戸籍編製の手続を申請しており、1996年(平成8年)1月に小西隆裕の2人の子女の戸籍が編製されたのに続いて、1997年(平成9年)2月には、故田宮高磨の子女、3月には田中義三の子女の戸籍が、それぞれ編製された。

ウ 追い詰められる「よど号」犯人グループ

1995年(平成7年)11月30日、「よど号」犯人グループのリーダーであったGが死亡した。その後は、小西隆裕がリーダーとして組織運営に当たっているが、Gは1970年(昭和45年)のハイジャック事件以来、同グループ内で、すべての面にわたってリーダーシップを発揮してきただけに、同人の死亡は同グループにとって大きなダメージであったとみられる。

こうした中、1996年(平成8年)3月、経済活動を装い、カンボディアに潜伏していたメンバーの田中義三が同地で発見され、タイへ身柄移送された後、偽造米ドルの行使目的所持罪等で同国治安当局に逮捕された。同人は、発見された際、北朝鮮の外交旅券を所持する北朝鮮人3人と行動を共にしていた。同人の逮捕に伴い、「よど号」犯人グループは、相次いで抗議声明を発表したが、その中では、同事件に関するタイ、アメリカ合衆国及び我が国の捜査当局等の対応を強く非難したほか、「本事件によって北朝鮮政府に迷惑を掛けた」ことを謝罪するなど、同グループが北朝鮮に対し特別の配意をせざるを得ない立場にあることをうかがわせた。

また、「よど号」犯人グループは、1996年(平成8年)11月1日付けの機関紙で「岡本夫妻は、1988年夏ころ、土砂崩れのため死亡した」とし、メンバーの岡本武とその「妻」の死亡を発表した。事実については確認されていないが、同グループは、これまで国内支援者等に対し「岡本武は北朝鮮の女性と結婚して、我々と離れて暮らしている」と言い続けてきた経緯があり、国内支援者との間に不協和音が生じている。

相次ぐメンバーの死亡、逮捕等により、現在も北朝鮮にとどまっているメンバーは5人と

表1-4 「よど号」犯人グループの国内における主な関与事件

みられている。

なお、「よど号」犯人グループの国内における主な関与事件については、表1-4のとおりである。

(1) 北朝鮮による過去の主なテロ事件

北朝鮮は、朝鮮戦争以降、非武装地帯を挟んで韓国と軍事的対峙(じ)関係にある中、韓国に対する工作活動の一環として、これまでに、「韓国大統領官邸(青瓦台)襲撃未遂事件」(1968年)、「ビルマ・ラングーン事件」(1983年)、「大韓航空機爆破事件」(1987年)等の国際テロ事件を引き起こしている。

こうしたことなどから、アメリカ合衆国国務省は、依然として、北朝鮮をリビア、イラン等とともに「テロ支援国家(State sponsors of Terrorism)」の一つに認定している。

ア 韓国大統領官邸(青瓦台)襲撃未遂事件

1968年(昭和43年)1月21日、韓国軍人に偽装して同国に潜入した北朝鮮の武装ゲリラ31人が、朴正煕韓国大統領(当時)ら韓国要人の暗殺を企図して、韓国大統領官邸(青瓦台)から数百メートルの路上で、民間人5人と警察官1人を射殺した。韓国当局により、武装ゲリラ31人のうち30人が射殺され、1人が検挙された。

本事件は、北朝鮮の朝鮮人民軍偵察局による犯行とみられている。

イ ビルマ・ラングーン事件

1983年(昭和58年)10月9日、北朝鮮貨物船の船員に偽装してビルマ(現ミャンマー)に潜入した北朝鮮の武装ゲリラ3人が、同国を親善訪問中であった全斗煥韓国大統領(当時)をはじめとする韓国政府要人の暗殺を企図して、同大統領一行の訪問先である「アウンサン廟(びょう)」において爆弾テロを引き起こし、韓国外務部長官等21人を死亡させ、47人を負傷させた。ビルマ当局により、武装ゲリラ3人のうち1人が射殺され、2人が逮捕された。

本事件は、北朝鮮の朝鮮人民軍偵察局による犯行とみられている。

ウ 大韓航空機爆破事件

1987年(昭和62年)11月29日、日本人名義の偽造旅券を所持した北朝鮮工作員の金勝一と金賢姫が、バグダッド発アブダビ、バンコック経由ソウル行きの大韓航空機858便に時限爆弾を仕掛け、アブダビからバンコックへ向かう途中のビルマ南方アンダマン海域上空で爆破させ、乗員乗客115人全員を死亡させた。同人らは、同機に爆弾を仕掛けた後、アブダビで同機を降りてバハレーンに入国し、マナーマ空港からジョルダンに向けて出国しようとしたところをバハレーン当局に発見され、身柄拘束された。同人らは服毒自殺を図り、金勝一は死亡したが、金賢姫は一命を取り留めた。その後、金賢姫は、韓国当局に引き渡され、1989年(平成元年)4月に韓国において死刑判決を受けた後、1990年(平成2年)4月、大統領特別赦免を受け、釈放された。

金賢姫の供述等から、同人らは、朝鮮労働党対外情報調査部に所属し、北朝鮮において「ソウル・オリンピック(1988年9月)を妨害するため大韓航空機を爆破せよ」との指令を受けたことが判明した。

エ その他のテロ事件

そのほかにも、1970年(昭和45年)6月、韓国に潜入した北朝鮮工作員が朴正煕韓国大統領(当時)暗殺を企図して、国立墓地顕忠門に爆弾を仕掛けた「国立墓地顕忠門爆破事件」や、1982年(昭和57年)2月、北朝鮮工作員がカナダ人2人を介して全斗煥韓国大統領(当時)の暗殺を計画した「カナダ事件」等、北朝鮮工作員によるものとみられるテロ事件が発生している。

(2) 最近の動向

1987年(昭和62年)の「大韓航空機爆破事件」以後、北朝鮮の関与が明らかなテロ事件はみられない。しかし、北朝鮮は、依然として「よど号」犯人グループを保護しており、前記のとおり、1996年(平成8年)3月には、同グループ・メンバーの田中義三が、カンボディアにおいて、北朝鮮外交旅券を所持する北朝鮮人3人と共に行動しているところを発見され、タイへ身柄移送された後、同国治安当局に逮捕された。

このような情勢の下、警察は、北朝鮮の動向が我が国の治安に及ぼす影響に、引き続き十分な注意を払っているところである。

(3) 日本人ら致容疑事案

「大韓航空機爆破事件」の実行犯である金賢姫は、「北朝鮮において、1978年(昭和53年)から1979年(昭和54年)ころに日本からら致されてきた『李恩恵』と称する日本人女性から、日本人化教育を受けた」旨を供述した。その後の日本国内での捜査や、警察庁担当官が韓国において直接金賢姫から得た供述等を総合した結果、李恩恵は、埼玉県出身の日本人女性である可能性が極めて高いことが判明した。

李恩恵ら致容疑事案を含め、北朝鮮による日本人ら致の疑いのある事案は、1977年(昭和52年)11月に新潟県の海岸付近で発生した少女行方不明事案、1978年(昭和53年)7月から8月にかけて福井、新潟、鹿児島各県の海岸付近で発生した一連のアベック行方不明事案等、これまでに少なくとも7件発生しており、これらの事案において北朝鮮にら致された可能性のある行方不明者は、10人に上っている。また、1978年(昭和53年)8月には、富山県の海岸付近において、ら致が未遂であったとみられる事件が発生している。なお、北朝鮮によるら致の疑いのある事案については、表1-5のとおりである。

このうち、1977年(昭和52年)11月に新潟県の海岸付近で発生した少女行方不明事案については、韓国当局との情報交換を含め、これまでの捜査結果を総合的に検討した結果、1997年(平成9年)に至り、北朝鮮によるら致の疑いがあると判断したものである。

これらのら致の目的については、必ずしも明らかではないが、李恩恵ら致容疑事案、「宇出津(うしづ)事件」(注1)、「辛光洙事件」(注2)等これまでの事例から、北朝鮮工作員の日本人化教育や我が国に潜入した北朝鮮工作員による日本人への成り替わり等がその主要な目的とみられる。

警察は、これらの北朝鮮によるら致の疑いのある事案については、韓国当局との情報交換を行うなど国内外の関係機関と連携しつつ、新たな情報の収集、各事案相互の関連性の調査

表1-5 北朝鮮によるら致の疑いのある事案

等所要の捜査を継続している。

(注1) 「宇出津事件」とは、在日米軍に関する情報収集や対韓国工作に従事していた北朝鮮工作員が、 北朝鮮から「45歳から50歳位の日本人独身男性を北朝鮮に送り込め」との指示を受け、1977年(昭和52年)9月、かねてから知り合いであった東京都在住の日本人男性を石川県の宇出津海岸に連れ出し、工作船で迎えに来た北朝鮮工作員に同人を引き渡した事件である。当該北朝鮮工作員は、同月、石川県警察によって検挙された。

(注2) 「辛光洙事件」とは、北朝鮮工作員辛光洙らが、北朝鮮からの指示を受け、1980年(昭和55年)6月、大阪在住の日本人男性を宮崎県の青島海岸に連れ出し、工作船で北朝鮮にら致した事件である。その後、当該工作員は、ら致された日本人男性に成り替わって同人名義の日本旅券等を不正に取得し、数回にわたって海外渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作等の活動を行っていた(1985年、韓国当局発表)。

(1) 1996年(平成8年)のテロ情勢

ア テロ事件の発生状況

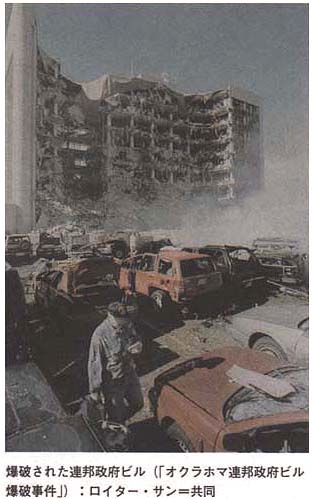

1995年(平成7年)は、我が国における「地下鉄サリン事件」(3月)、アメリカ合衆国における「オクラホマ連邦政府ビル爆破事件」(4月)等多数の被害者を出す大規模なテロ事件が発生する一方、中東和平交渉の進展、北アイルランド紛争の長期沈静化等、世界的には従来の紛争地域における和平機運がこれまでになく高まった。

しかし、1996年(平成8年)に入り、中東では、イスラエルにおいてイスラム原理主義過激派「ハマス」による自爆テロが連続して発生したほか、英国では「暫定アイルランド共和軍(PIRA)」(注)が爆弾テロを再開した。また、サウディ・アラビアにおいては、2年連続して米軍関係施設に対する爆弾テロ事件が発生し、アトランタ・オリンピック開催中のアメリカ合衆国では、「オリンピック百年記念公園爆弾テロ事件」が発生するなど、世界のテロ情勢は、再び緊迫化する様相をみせた。

(注) 北アイルランドの英国からの独立とアイルランドの統一を目指し、合法的な政治結社シンフェイン党の秘密軍事組織部隊として創設された「アイルランド共和軍(IRA)」から、1969年(昭和44年)に分裂した分離独立主義過激派組織

アメリカ合衆国国務省が発表した1996年(平成8年)の国際テロ(注)の発生状況をみると、発生件数は、1995年(平成7年)の440件から296件に減少しているものの、死者数は、1995年(平成7年)の163人から311人に増加しており、手段の凶悪化、被害の大規模化の傾向がうかがわれる(図1-1、図1-2、表1-6)。

図1-1 1996年の国際テロ発生件数(地域別)

図1-2 1996年の国際テロによる死者数及び負傷者数(地域別)

表1-6 最近6年間の国際テロ件数

地域別テロ事件の件数は、ヨーロッパ、中南米、中東が多く、なかでも、ヨーロッパは、全体の41%を占め最も多くなっている。その理由としては、ドイツにおいて、トルコからの分離独立を主張する左翼テロ組織「クルド労働者党(PKK)」によるテロが多発したことなどが挙げられる。

テロ事件の種別については、1996年(平成8年)は、爆弾によるものが最も多く全体の40%(116件)を占め、次いで火炎瓶24%(71件)、武装攻撃13%(39件)、放火10%(31件)、誘拐9%(28件)と続いている(図1-3)。

このような状況の中、12月、「在ペルー日本国大使公邸占拠事件」が発生し、世界に衝撃を与えた。

(注) アメリカ合衆国国務省では、「国際テロ」(international terrorism)及び「テロ行為」(terrorism)を次のとおり定義している。

「国際テロ」とは、「2箇国以上の市民又は領土を巻き込んだテロ行為」をいう。

「テロ行為」とは、「国家より下位(subnational)の集団又は秘密工作員により、非戦闘員(文民及び戦闘態勢にない軍人)を対象として行われる計画的かつ政治的動機に基づく暴力行為であり、通常大衆に影響を及ぼすことが意図されているもの」をいう。

図1-3 テ口事件の種別

イ 近年の特徴的傾向

近年は、「オクラホマ連邦政府ビル爆破事件」(死者168人、負傷者約500人)、サウディ・アラビアにおける「ダーラン米軍関係施設爆破事件」(死者19人、負傷者300人以上)等のように、多数の被害者を出す大規模なテロ事件が頻発しており、一般市民を巻き込む自爆テロや不特定多数の殺傷をねらった無差別テロも顕著である。

また、これまで戦争においても使用がためらわれていたNBC(核、生物、化学)物質(注1)等を使用したテロの脅威も高まっている。生物・化学物質によるテロ行為については、我が国における「地下鉄サリン事件」をはじめとする一連のオウム真理教関連事件により、各国においても既に現実の脅威として認識されるに至っている。一方、核物質によるテロ行為も、インターネット等により核関連情報の入手が容易になっていること、ソ連崩壊に伴い核関連物質の管理状態が悪化していることなどから、その危険性が高まっていることが指摘されている。さらに、高度情報通信ネットワークの国際的広がりに伴い、インターネット等で自らの主張の宣伝や情報交換等を行うなど、各国テロ組織がこうした情報通信手段を積極的に利用している実態がみられ、将来においては、いわゆるサイバーテロ(注2)が引き起こされる危険性も指摘されている。

こうした特徴的傾向にみられる新たな形態のテロは、それが実行された場合、個人の生命、身体はもとより、社会、国家に及ぼす被害は極めて甚大であり、各国においても、早急な対策の検討が迫られている。

(注1) Nuclear(核)、Biological(生物)、Chemical(化学)の頭文字を取り、大量殺りく兵器となり得る物質でテロの手段として使用し得るものの総称。Atomic(原子力)に着目して、ABC物質ともいわれる。

(注2) 一般に、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等をはじめとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家等の重要システムを機能不全に陥れるテロ行為をサイバーテロと呼んでいる。

(2) テロ事件の背景

テロ組織がテロ事件を引き起こす背景は、多種多様であるが、近年の特徴的傾向としては、従来の政治的イデオロギーに代わって宗教的思想や民族独立の主張を指導原理とするテロの発生が顕著であること、開発途上国において、社会的不平等、貧困等の国内問題等を背景に、先進国の権益等をねらったテロがみられることが挙げられる。

宗教的思想を指導原理とするテロ組織の中で、現在、最も過激な活動を展開しているものに、「ハマス(HAMAS)」、「ヒズボラ(HEZBOLLAH)」、「武装イスラム集団(GIA)」等のイスラム原理主義過激派(注)と呼ばれるグループがある。1979年(昭和54年)のイランにおけるイスラム革命後、一時衰退傾向を示していたイスラム原理主義運動は、1990年(平成2年)の湾岸危機を契機として、再び高揚をみせ、これに伴い、イスラム原理主義過激派によるテロ活動も活発化している。イスラム原理主義過激派の台頭の背景には、中東に大きな影響力を持っていた旧ソ連、束欧諸国の体制崩壊により、中東諸国の貧困層を中心とした人々のイデオロギー的関心が共産主義からイスラム原理主義に移行したことなどがあるとみられる。

また、我が国においても、オウム真理教という宗教団体によって無差別テロ事件が引き起こされたが、欧米諸国等においては、以前から、反社会性の強い一部の熱狂的宗教団体がテロ行為等に及ぶ危険性があることが指摘されてきた。

特定の民族的、文化的背景を有するグループが、国家に対し自治権の確立や自主独立を要求し、その主張を実現するため、テロ事件を引き起こすケースは、ヨーロッパ等の地域で顕著である。主に民族問題を背景として、国家からの分離独立を目指し、国家等に対しテロ活動等を展開しているグループは、分離独立主義過激派と呼ばれ、「暫定アイルランド共和軍(PIRA)」、「バスク祖国と自由(ETA)」、「クルド労働者党(PKK)」、「コルシカ民族解放戦線(FLNC)」等がこれに当たる。このほか、最近になって、新疆ウイグル自治区、チベット自治区等中国における少数民族問題を背景としたテロ事件発生の危険性が指摘されている。

さらに、中南米地域等の開発途上国においては、社会的不平等、貧困、失業等の国内問題を抱える社会情勢と、経済のグローバル化に伴う先進国の海外進出の活発化という情勢を背景としたとみられるテロ事件が発生している。この種テロ事件では、これらの国が欧米諸国等の植民地支配を受けてきたという歴史的経緯もあり、国内の社会状況、経済状況に対する不満が、社会主義、共産主義思想等と結び付き、専ら、開発援助、投資等で進出してきた先進国の権益や関係者が標的とされる傾向がみられる。「在ぺルー日本国大使公邸占拠事件」は、正に我が国権益を対象とするものであったが、この事件を引き起こしたMRTAは、「外国企業のぺルーからの排除」、「社会主義政権の樹立」を主張し、これまでも、「在リマ米国大使館へのロケット攻撃事件」(1991年)等、主にアメリカ合衆国政府関係機関等を対象として数多くのテロ事件を引き起こしてきた。

(注) イスラム原理主義とは、イスラム教の聖典であるコーランの教義に忠実に信仰生活を行い、イスラム教の創設者であるマホメットがつくり上げた政教一致のイスラム共同体への回帰を説く宗教的立場をいう。イスラム原理主義者のうち、その主義、思想の実現のため、テロ行為等反社会的な手段を用いるグループを総称してイスラム原理主義過激派と呼んでいる。

(3) 地域別テロ情勢

ア ヨーロッパ

ヨーロッパ地域は、依然として分離独立主義過激派等によるテロ活動が活発に行われ、テロ事件発生件数が最も多い地域となっている。

英国では、1996年(平成8年)2月、「暫定アイルランド共和軍(PIRA)」が、約1年5箇月続いた停戦を一方的に破棄し、ロンドン市内等において爆弾テロを再開しており、依然として予断を許さない状況にある。

フランスでは、アルジェリアにおけるイスラム原理主義過激派によるテロが波及し、1995年(平成7年)7月の「パリ地下鉄内爆弾テロ事件」等連続爆弾テロ事件が発生したのに引

き続き、1996年(平成8年)12月にも「武装イスラム集団(GIA)」の犯行とみられる「ポール・ロワイヤル駅爆弾事件」が発生した。また、コルシカ島の分離独立を目指す「コルシカ民族解放戦線(FLNC)」が、依然としてテロ活動を展開している。

スペインでは、バスク地方の分離独立を主張する「バスク祖国と自由(ETA)」によるテロ事件が依然として多発している。

ドイツでは、近年、トルコからの分離独立を主張する「クルド労働者党(PKK)」の犯行とみられるトルコ人経営企業に対する放火等のテロ事件が多発している。

イタリアでは、かつて共産主義過激派組織「赤い旅団(BR)」等によるテロが活発であったが、現在、活動はほとんどみられず、極右グループ等による小規模のテロ事件が発生するにとどまっている。

イ 中南米

中南米地域においては、これまで、失業、貧困及びこれに伴う政情不安等を背景として、各国でテロ組織の活発な活動がみられたが、近年、冷戦の終結によるキューバの各国テロ組織への支援姿勢の変化や、各国政府の和平交渉による反政府組織の取り込み、厳しい取締り等により、同地域のテロ情勢は、かなり沈静化した。他方、外国からの援助を断たれた左翼テロ組織が、資金源を求めて麻薬組織との結び付きを深めたり、身の代金目的の誘拐事件を引き起こすなどの動向もみられる。

ぺルーでは、かつて、左翼テロ組織「センデロ・ルミノソ(SL)」やMRTAが活発なテロ活動を展開していたが、近年では散発的なテロ事件を引き起こすにとどまっており、フジモリ政権の徹底したテロ対策でこれらの組織はほぼ壊滅状態にまで追い込まれたとみられていたところ、MRTAによる「在ぺルー日本国大使公邸占拠事件」が発生し、世界の注目を集めるところとなった。

コロンビアでは、「コロンビア革命武装軍(FARC)」が、政府のコカイン撲滅運動への報復とみられる大規模な攻撃を展開し、政府軍兵士等多数を殺害している。

メキシコでは、新興の左翼テロ組織「革命人民軍(EPR)」が1996年(平成8年)8月に蜂起して、軍、警察施設を襲撃した結果、政府側に多数の死傷者を出している。

グァテマラでは、政府と左翼組織「グァテマラ民族革命連合(URNG)」が和平協定に調印し、30年以上にわたって12万人を超す死者を出した抗争に終止符が打たれた。

ニカラグアでは、1996年(平成8年)に、左翼組織「サンディニスタ民族解放戦線(FSLN)」と旧右翼武装勢力「コントラ(CONTRAS)」の一部が選挙協力文書に調印し、歴史的な和平を達成した。

ウ 中東

中東地域では、和平進展の失速により再び混迷の度を深めた政治情勢を背景に、イスラム

原理主義過激派によるテロ事件が多発した。

イスラエルでは、1995年(平成7年)11月、PLOとの自治拡大交渉の進展に危機感を抱くユダヤ人右翼学生による「ラビン首相暗殺事件」が発生し、その後も1996年(平成8年)2月から3月にかけて、「ハマス」による4件の自爆テロ事件が連続して発生した。また、9月には、イスラム教の聖地エルサレムでの観光用地下道開通に端を発して大規模な武力衝突が発生した。1997年(平成9年)に入ってからも、東エルサレムのユダヤ人入植地建設着工をめぐり、3月に「ハマス」によるテロ事件が発生するなど、再び地域の緊張が高まった。

サウディ・アラビアでは、1995年(平成7年)11月に引き続き、1996年(平成8年)6月、米軍関係施設をねらった「ダーラン米軍関係施設爆破事件」が発生し、死者19人、負傷者300人以上の多数の被害を出した。同事件については、イスラム原理主義過激派の関与も取りざたされているところ、現在、サウディ・アラビア当局において捜査中である。

エジプトでは、4月、イスラム原理主義過激派「イスラム集団(GI)」による、ギリシャ人観光客をイスラエル人と誤認したとみられる「ギリシャ人観光客銃撃事件」が発生した。

アルジェリアでは、5月、「武装イスラム集団(GIA)」による「フランス人修道士誘拐殺人事件」が発生したのをはじめ、同国に在留している外国人を含め、多数の市民がテロ事件の犠牲となっている。

エ アジア

アジア地域においては、根深い民族、宗教対立を背景とした紛争が数多く発生しており、テロ行為の形態も、銃撃や誘拐のほか、ー般市民を対象に大量殺傷をねらった強力な爆発物が用いられるに至っている。

インドでは、民族問題を背景としたカシミールの過激派等によるテロ事件が発生している。

パキスタンでは、イスラム教のシーア派とスンニ派との対立や、パキスタン独立時にインド側から移住、定着したムハージルの政治組織「ムハージル民族運動(MQM)」の反政府闘争等を背景にテロ事件が多発していたが、MQMについては、1997年(平成9年)に入り、新政府との協力関係を構築し、対立は解消されつつある。

スリ・ランカでは、「タミル・イーラム解放の虎(LTTE)」による凶悪なテロ事件が頻発しており、1996年(平成8年)1月に発生した「スリ・ランカ中央銀行爆破事件」では、日本人旅行者数人も巻き添えになって負傷した。

フィリピンでは、ミンダナオ島の一部で、政府との和平交渉に反対するイスラム原理主義過激派「モロ・イスラム解放戦線(MILF)」、「アブ・サヤフ・グループ」等による武装攻撃事件等が発生している。

中国では、新疆ウイグル自治区等で騒動やテロ事件の発生が報じられている中、1997年(平成9年)3月には、北京市内の繁華街で「路線バス爆破事件」が発生した。中国は、56の民族、5つの民族自治区を有する多民族国家であり、チベットや新疆等の地域における少数民族の自治拡大、分離独立の動き等テロ事件発生の要因となり得る問題を抱えている。

オ 北米

アメリカ合衆国では、1995年(平成7年)4月、「オクラホマ連邦政府ビル爆破事件」が発生し、同月には極右組織のメンバーとみられる容疑者が逮捕された。また、10月には、極右組織の犯行とみられる「アリゾナ州列車転覆テロ事件」が発生している。このように、同国内では、極右思想を持った武装組織によるテロの脅威がみられる。

さらに、アトランタ・オリンピック開催中の1996年(平成8年)7月には、メインスタジアム近くのオリンピック百年記念公園において爆弾テロ事件が発生した。

(1) 我が国に波及するテロの脅威

国際社会における我が国のプレゼンスが顕著となるのに伴い、我が国の権益や在外邦人へのテロの脅威は近年一層高まっているが、「在ぺルー日本国大使公邸占拠事件」は、こうした脅威の存在を端的に明らかにし、今後も、世界各地の邦人や我が国関連施設が、いつ国際テロの標的となるか分からないという厳しい現実を示した。

また、イスラム原理主義過激派によるテロ事件が世界各地で頻発する中、1995年(平成7年)2月、「ニューヨーク世界貿易センタービル爆破事件」(1993年)の主犯格とみられるイスラム原理主義過激派テロリスト、ラムジ・アハメド・ユセフがパキスタンで逮捕され、同人らが東京経由便を含む複数のアメリカ合衆国旅客機の同時爆破を計画していたことが明らかになった。1994年(平成6年)12月に発生した「フィリピン航空機内爆発事件」も、同計画のテストとして同人らによって引き起こされていたことが判明し、我が国にもイスラム原理主義過激派の脅威が波及していることがうかがわれた。

我が国には、本国情勢が不安定な外国人も多数滞在しており、外国の紛争事案がテロ事件という形で我が国へ波及することも懸念されるほか、イスラム原理主義過激派が繰り返しテロ活動の対象としてきたアメリカ合衆国関連施設も多数存在するところであり、中東やアジアを中心として多発しているイスラム原理主義過激派、分離独立主義過激派等による重大テロ事件は、我が国にとっても現実の脅威となっている。

加えて、近年の相次ぐメンバーの身柄拘束で大きな打撃を受けているとはいえ、過去に数多くのテロ事件を引き起こし、世界各地に展開している日本赤軍は、我が国にとって依然として脅威であり、情勢の変化に危機感を抱き、組織の生き残りを懸けて思い切ったテロ活動に出る危険性も否定できない。

さらに、北朝鮮については、1988年(昭和62年)以降、関与が明らかなテロ事件の発生はみられないものの、過去には数多くのテロ事件等を引き起こしており、不透明に推移する朝鮮半島情勢を背景として、その動向には、隣国である我が国として十分に注意を要する。

このように、我が国を取り巻く国際テロ情勢は極めて深刻な局面を迎えており、関係各国との連携強化を図りながら、強力なテロ対策を推進していく必要がある。

(2) 邦人が被害を受けたテロ事件

「在ぺルー日本国大使公邸占拠事件」のほか、海外進出した日本企業等や在外邦人がねら

われたテロ事件としては、近年では、1991年(平成3年)1月のトルコにおける「日本航空事務所爆破事件」、同年7月のペルーにおける「国際協力事業団(JICA)農業技術指導員射殺事件」、1993年(平成5年)10月のアルジェリアにおける「日本企業社員誘拐未遂事件」、1994年(平成6年)9月のコロンビアにおける「日本人牧場主誘拐事件」等がある。

このほか、邦人がテロ事件に巻き込まれた事案としては、1996年(平成8年)1月のスリ・ランカにおけるタミル人武装組織「タミル・イーラム解放の虎(LTTE)」による「スリ・ランカ中央銀行爆破事件」、3月のエジプトにおける「エジプト航空機ハイジャック事件」、12月のフランスにおける「武装イスラム集団(GIA)」によるとみられる「ポール・ロワイヤル駅爆弾事件」等があり、日本人負傷者が出ている。1995年(平成7年)11月には、パキスタンにおいて、エジプトのイスラム原理主義過激派「イスラム集団(GI)」によるとみられる「エジプト大使館爆破テロ事件」が発生し、近隣に位置している日本大使館建物等にも被害が及ぶとともに、大使館員数名が負傷している。さらに、1994年(平成6年)12月には、日本人乗客1人が犠牲となった「フィリピン航空機内爆発事件」が発生している。