5 自転車その他小型モビリティ

(1)自転車の安全利用のための取組

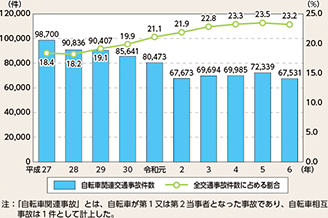

① 自転車関連交通事故の状況

令和6年中の自転車関連交通事故件数は6万7,531件と、前年から減少したものの、全交通事故件数に占める割合は23.2%と、依然として高い水準にある。また、令和6年中の自転車対歩行者事故の発生件数は3,043件と、前年よりは165件減少したものの、近年は増加傾向にあり、このうち約5割は歩行者が優先されるべき歩道上で発生している。さらに、令和6年中に発生した自転車関連の死亡・重傷事故については、自転車側にも何らかの法令違反が認められるものが約8割を占めており、携帯電話等使用による事故の発生件数は過去10年間で最高の28件となったほか、飲酒運転による事故の発生件数は98件と、近年はほぼ横ばいで推移している。

② 自転車の安全利用の促進に向けた警察の取組

警察では、地方公共団体、学校、自転車関係事業者等と連携し、全ての年齢層の自転車利用者に対して、自転車の安全利用に向けた交通安全教育や広報啓発を推進し、自転車の交通ルールの周知と遵守の徹底を図っている。例えば、学校において、自転車シミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の自転車教室を開催しているほか、ウェブサイトやSNS等を積極的に活用し、自転車の交通ルール遵守の重要性について情報発信を行っている。

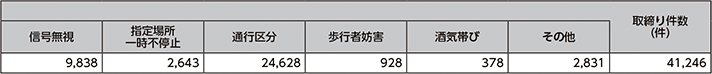

また、自転車指導啓発重点地区・路線(注1)を中心に、信号無視や一時不停止等の違反行為を行った自転車利用者に対し、「指導警告票」を活用した指導警告を行い、自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性についての理解を促すとともに、他の交通主体に具体的な危険を生じさせるなど悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、検挙措置を積極的に講じている。

さらに、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った自転車の運転者を対象として、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転者講習」を実施しており、令和6年中は994人が受講した(注2)。

注1:自転車関連交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望等を踏まえ、全国2,003か所(令和7年3月末時点、警察庁調べ)を指定

注2:令和7年1月8日時点の集計値

MEMO 自転車利用者による交通違反に対する罰則の整備

令和6年5月、第213回国会において、自転車の運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転に対する罰則の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立し、同年11月から施行された。また、本改正と併せて、道路交通法施行令の一部が改正され、自転車運転者講習の対象となる違反行為として、自転車の運転中の携帯電話使用等及び自転車の酒気帯び運転が加えられた。

警察では、これらの改正内容の広報啓発に努めるとともに、悪質・危険な違反行為を行った自転車利用者に対しては、積極的な検挙措置を講じている。

(2)特定小型原動機付自転車の安全利用のための取組

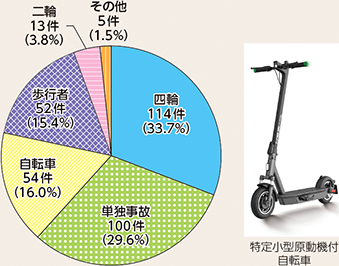

① 特定小型原動機付自転車関連交通事故の状況

令和4年改正道路交通法により、一定の基準(注1)を満たす車両が、「特定小型原動機付自転車」に分類され、令和5年7月1日から施行された。令和6年中に発生した特定小型原動機付自転車関連交通事故件数(注2)は338件であり、死者数は1人、負傷者数は350人であった。

これを相手方当事者別にみると、単独事故が100件と、29.6%を占めているが、そのうち転倒事故が最も多く、71件(71.0%)となっている。また、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事故の件数は51件(15.1%)であり、自転車や一般原動機付自転車と比べると飲酒事故の割合が著しく高くなっている。

注1:性能上の最高速度が20キロメートル毎時以下に設定されていること、車体の大きさが長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないこと、道路運送車両の保安基準に適合する最高速度表示灯が備えられていることなど

注2:特定小型原動機付自転車が第1又は第2当事者となった事故件数

② 特定小型原動機付自転車の交通ルール

特定小型原動機付自転車については、16歳未満の者の運転は禁止されているものの、その運転に運転免許を要しない。また、車道の左側を通行することが原則であり(注1)、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されているほか、交通反則通告制度(注2)や放置違反金制度の対象とされている。

また、特定小型原動機付自転車については、自動車損害賠償責任保険(共済)に加入し、車体にナンバープレートを取り付けなければならないこととされている。

注1:例外として、性能上の最高速度が6キロメートル毎時以下に設定され、それに連動して最高速度表示灯を点滅させているなどの条件を満たす場合には、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができるが、その場合には、歩行者を優先し歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならない。

注2:道路交通法に違反する行為について罰則を存置しながら、車両等の運転者が行った違反のうち、比較的軽微であって、現認可能・明白・定型のものを反則行為とし、反則行為をした者(一定の者を除く。)に対しては、行政上の手続として警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴を提起されないが、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度。これは、昭和40年(1965年)頃、自動車交通の急激な進展に伴い、道路交通法の規定に違反する事件の送致件数が急増しており、違反処理に多くの時間と労力を要する点において、国民側と国側の双方にとって負担になっていたことや、大量の違反者に対して違反内容の軽重を問わず全てに刑罰を科すことによって刑罰の感銘力の低下が懸念された状況等を踏まえて、昭和42年の道路交通法の改正により創設されたものである。

③ 特定小型原動機付自転車の安全利用に向けた交通安全対策の推進

特定小型原動機付自転車の販売事業者やシェアリング事業者による購入者や利用者への交通安全教育が努力義務とされていることを踏まえ、警察を含む関係機関・団体等で構成される「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、利用者等に対する交通ルールの周知、乗車用ヘルメット着用の促進等の関係事業者が取り組むべき交通安全対策を取りまとめた「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」(注)が策定された。上記を踏まえ、警察において、関係事業者に対し同ガイドラインに従った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。

④ 特定小型原動機付自転車運転者による交通違反に対する指導取締りの強化

警察では、特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反に重点を置いた指導取締りを行っている。

また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為を反復して行った特定小型原動機付自転車の運転者を対象として、特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための「特定小型原動機付自転車運転者講習」を実施しており、令和6年中は1,460人が受講した(注)。

注:令和7年1月8日時点の集計値

CASE

会社員の女(24歳)は、令和6年11月、酒気帯びの状態で特定小型原動機付自転車を運転した。同月、同女を道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙するとともに、同女が運転免許を有していたことから、同年12月、同女に対して運転免許の効力停止30日間の行政処分を行った(大阪)。

(3)ペダル付き電動バイク(注1)に関連する交通事故防止のための取組

令和6年改正道路交通法により、ペダル付き電動バイクをペダルのみを用いて走行させる行為が自動車又は原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されたことを踏まえ、警察では、ペダル付き電動バイクの無免許運転等の悪質・危険な違反の取締りを推進している。

また、「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、ペダル付き電動バイクの運転には運転免許を要することなどの交通ルールの周知、購入者の運転免許の確認の徹底等の販売事業者やフードデリバリーサービス事業者等の関係事業者が取り組むべき対策を取りまとめた「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」(注2)を策定し、関係事業者に対して同ガイドラインに従った各種対策を的確に実施するよう働き掛けている。

注1:原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車

注2:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/0522pedagen.guideline..pdf