2 暴力団犯罪の取締りと暴力団対策法の運用

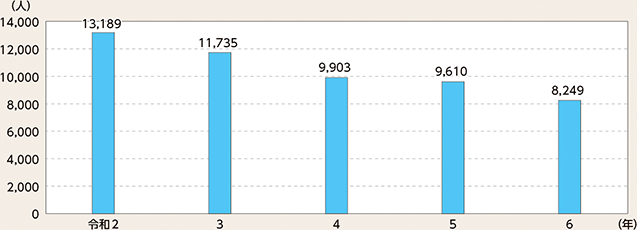

(1)検挙状況

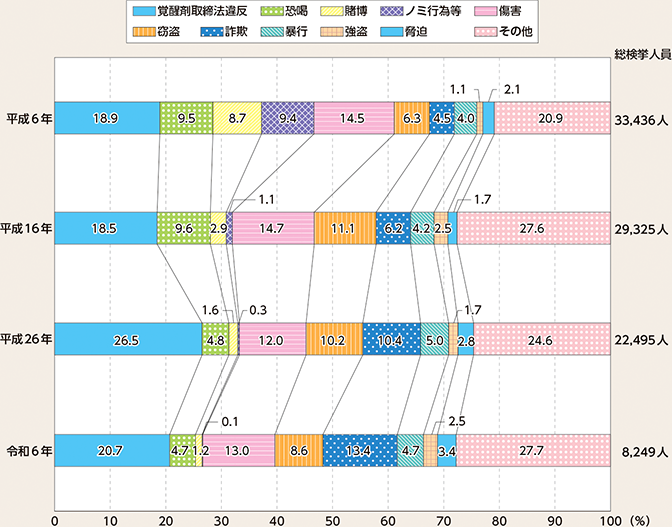

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)の検挙人員は、図表4-7のとおりである。令和6年中は8,249人と、前年と比べ1,361人(14.2%)減少した。また、平成6年以降の検挙人員の罪種別割合をみると、図表4-8のとおりであり、恐喝、賭博及びノミ行為等(注)の割合が減少傾向にあるのに対し、詐欺の割合が増加傾向にあり、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況がうかがわれる。

注:公営競技をめぐって施行者以外の第三者が行う勝馬投票等類似行為等の競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法違反

(2)資金獲得犯罪

暴力団は、覚醒剤の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要のほか、強盗、窃盗、各種公的給付制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。特に、近年、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与し、暴力団が特殊詐欺を有力な資金源の一つとしている実態がうかがわれる。

また、暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を利用し、又は共生者(注)と結託するなどして、その実態を隠蔽しながら、一般の経済取引を装った違法な貸金業や労働者派遣事業等の資金獲得犯罪を行っている。

警察では、巧妙化・不透明化をする暴力団の資金獲得活動に関する情報の収集・分析をするとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。

注:暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者

CASE

稲川会傘下組織の幹部の男(44)は、令和3年2月、融資金名目で現金をだまし取ろうと考え、暴力団員が経営に関与する法人は銀行の融資条件を満たさないことを知りながら、自らがその経営に実質的に関与する法人に関し、融資条件を満たす旨の虚偽の内容で自らの妻に融資を申請させ、現金1,500万円をだまし取った。令和6年2月、同男を詐欺罪で逮捕した(千葉)。

(3)対立抗争事件等の発生

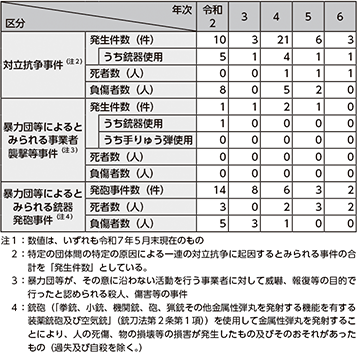

暴力団は、組織の継承等をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたり、自らの意に沿わない事業者を対象とする報復・見せしめ目的の襲撃等事件を起こしたりするなど、自己の目的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性がみられる。

近年の対立抗争事件、暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件等の発生状況は、図表4-9のとおりである。これらの事件の中には、銃器が使用されたものもあり、市民生活に対する大きな脅威となるものであることから、警察では、重点的な取締りを推進している。

CASE

六代目山口組傘下組織の構成員の男(63)は、令和6年9月、宮崎市内の池田組傘下組織事務所において、殺意をもって、池田組傘下組織の幹部に対して拳銃を発射し、殺害した。同月、同男を殺人未遂罪で逮捕し、殺人罪で送致した(宮崎)。

(4)暴力団対策法の運用

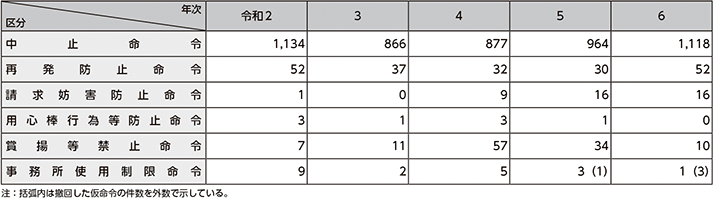

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為(注)を行った場合等においては、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会が中止命令等を発出することができることとされている。中止命令等の発出件数の推移は、図表4-10のとおりである。

注:指定暴力団の暴力団員が威力を示して行う不当な金品等の要求行為

CASE

住吉会傘下組織の幹部の男(57)は、令和6年10月、飲食店店長に対し、「ここら辺が俺のシマなんだ」、「しめ飾りとダルマなんだけど、俺から買ってほしいんだよね」などと告げ、自己が所属する暴力団の威力を示して、しめ飾り等を購入するように要求した。同年11月、同男に対し、暴力的要求行為をしてはならない旨の中止命令を発出した(栃木)。

MEMO 山口組分裂後の対立抗争と暴力団対策法の活用

六代目山口組と神戸山口組の間では、平成31年4月以降、拳銃を使用した殺人事件等が相次いで発生するなど、対立抗争が激化し、地域社会に大きな不安を与えた。こうした状況を受け、令和2年1月、兵庫県等の公安委員会が、暴力団対策法に基づき、特に警戒を要する区域(以下「警戒区域」という。)を定めた上で、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定した。令和6年末現在、9府県17市町を警戒区域と定めている。

また、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組の間でも、令和4年5月以降、サバイバルナイフを使用した殺人未遂事件が発生するなど、対立抗争が激化する状況が認められたことから、令和4年12月、岡山県等の公安委員会が、両団体を特定抗争指定暴力団等に指定した。令和6年末現在、7府県8市を警戒区域と定めている。

さらに、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組の間でも、令和4年1月以降、拳銃を使用した殺人事件が発生するなど、対立抗争が激化する状況が認められたことから、令和6年6月、大阪府等の公安委員会が、両団体を特定抗争指定暴力団等に指定した。令和6年末現在、8府県10市を警戒区域と定めている。

警戒区域内では、事務所の新設、対立組織の構成員に対するつきまとい、対立組織の構成員の居宅又は事務所付近のうろつき、多数での集合、両団体の事務所への立入り等の行為が禁止されることから、それぞれの抗争の情勢に応じて警戒区域を追加するなどの措置を講じることにより、対立抗争に伴う市民への危害の防止に努めている。