5 ITSの推進と自動運転の実現に向けた取組

(1)ITS(注1)の推進

① UTMS(注2)の開発・整備によるITSの推進

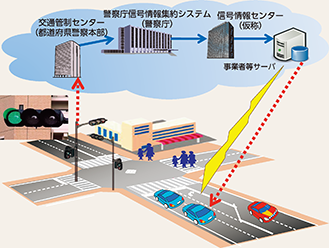

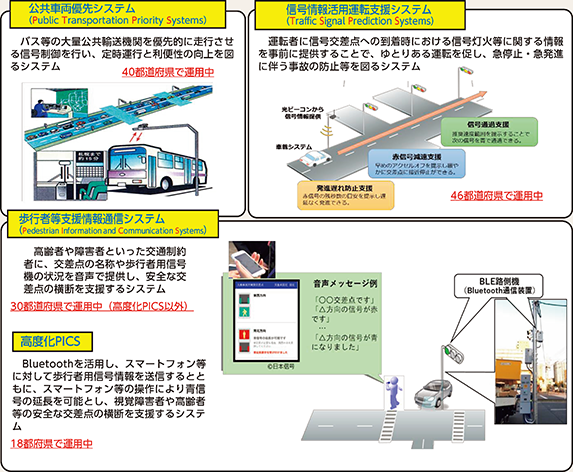

警察では、最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコン等の機能を活用したUTMSの開発・整備を行うことによりITSを推進し、安全・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指している。

注1:Intelligent Transport Systems(高度道路交通システム)の略

注2:Universal Traffic Management Systems(新交通管理システム)の略

② ITSに関する国際協力の推進

警察では、令和3年(2021年)10月にドイツ・ハンブルクで開催された第27回ITS世界会議及び同年11月に東京で開催されたSIP-adus Workshop2021(注)において、各種発表を通じてUTMSの先進的な技術を紹介し、各国とITSに関する情報共有を行うことで、協力関係を深めた。

注:SIP(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program(戦略的イノベーション創造プログラム)の略)第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」の成果発表や国際連携を推進するための会議

(2)自動運転の実現に向けた取組

自動運転の技術は、交通事故の削減や渋滞の緩和等に有効なものと考えられ、警察としても、我が国の道路交通環境に応じた自動運転が早期に実用化されるよう、その進展を支援すべく積極的に取組を進めている。

① 法制度面を含む各種課題の検討

令和2年4月、SAEレベル3(注1)の自動運転の技術の実用化に対応するための規定の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が施行された。

これにより、SAEレベル3の自動運転について、国土交通大臣が付する自動運行装置(注2)の使用条件を満たさなくなる場合等には、運転者が自動運行装置から運転操作を確実に引き継ぐことが求められ、運転者はこれに適切に対処する必要がある。警察では、これらの機能を備えている自動車の性能、限界、運転上の留意事項等について、SNSやウェブサイト等を通じた広報啓発に努めている。

また、令和3年度には、前年度に引き続き「自動運転の実現に向けた調査検討委員会」を開催し、従来の運転者の存在を必ずしも前提としない場合における交通ルールの在り方について検討を行った。

令和4年4月、第208回国会において、SAEレベル4(注3)に相当する、運転者がいない状態での無人自動運転のうち、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービス(注4)を念頭に置いた許可制度の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立した(注5)。

注1:「自動運転に係る制度整備大綱」等で採用されている、SAE(Society of Automotive Engineers)InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク(操舵(だ)、加減速、運転環境の監視、反応の実行等、車両を操作する際にリアルタイムで行う必要がある機能)をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施するが、システムの作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に対して、運転者の適切な応答が期待されるもの。

注2:プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置であって、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件(使用条件)で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有するもの。

注3:SAE InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク及びシステムの作動継続が困難な場合への応答をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施し、システムの作動継続が困難な場合、運転者が介入要求等に応答することが期待されないもの。

注4:「官民ITS構想・ロードマップ2020」(2020年7月15日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)等により、令和4年度頃に実現するとの目標が掲げられている。

注5:公布の日(令和4年4月27日)から1年以内に施行される。

運転上の留意事項等に関する広報啓発用動画

② 国際的な議論への参画

我が国が締約しているジュネーブ条約(注1)では、車両には運転者がいなければならないことなどが規定されている一方で、システムが完全に運転操作を実施する自動運転もあり得ることなどから、近年、自動運転と国際条約との関係の整理等に関し、国際連合経済社会理事会の下の欧州経済委員会内陸輸送委員会に置かれたWP.1(注2)において議論が行われており、警察庁としても、こうした議論に参画している。また、令和3年(2021年)からは、交通における自動運転車両の使用に係る新たな法的文書の作成のための専門家グループ(LIAV-GE)(注3)にも参加している。

注1:昭和24年(1949年)にスイス・ジュネーブにおいて作成された道路交通に関する条約の通称

注2:Global Forum for Road Traffic Safety(道路交通安全グローバルフォーラム)の通称

注3:Group of Experts on drafting a new legal instrument on the use of automated vehicles in trafficの略

③ 自動運転システムの実用化に向けた研究開発

平成30年から開始されたSIP第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」では、産官学連携の下、東京臨海部の公道において、自動運転システムの実用化に向けた実証実験が実施されている。警察では、実証実験に必要な環境を整備するとともに、クラウド等を活用して車両に信号情報を提供するための研究開発等を推進している。