6 官民連携の推進

サイバー空間の脅威に対処するためには、民間事業者との連携が重要であり、警察では、人事交流や新種の不正プログラムの情報共有枠組みの構築等の各種取組を行っている(注)。

(1)サイバーテロ対策協議会

警察では、サイバー攻撃の標的となるおそれのある重要インフラ事業者等との間で構成するサイバーテロ対策協議会を全ての都道府県に設置し、サイバー攻撃の脅威や情報セキュリティに関する情報提供、民間の有識者による講演、参加事業者間の意見交換や情報共有を行っているほか、サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練等を行っている。

サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練

(2)サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク

警察では、情報窃取の標的となるおそれの高い先端技術を有する全国7,520の事業者等(平成29年1月現在)との間で、情報窃取を企図したとみられるサイバー攻撃に関する情報共有を行うサイバーインテリジェンス情報共有ネットワークを構築しており、このネットワークを通じて事業者等から提供された情報を集約するとともに、これらの事業者等から提供された情報及びその他の情報を総合的に分析し、事業者等に対し、分析結果に基づく注意喚起を行っている。

(3)不正プログラム対策協議会

警察では、ウイルス対策ソフト提供事業者等との間で、不正プログラム対策協議会を設置しており、不正プログラム対策に関する情報共有を行っている。特に、警察からは、市販のウイルス対策ソフトで検知できない新たな不正プログラムに関する情報や未知のぜい弱性に関する情報を提供し、情報セキュリティ対策の向上を図っている。

(4)不正通信防止協議会

警察では、セキュリティ監視サービス又はセキュリティ事案に対処するサービスを提供する事業者との間で、サイバーインテリジェンス対策のための不正通信防止協議会を設置しており、標的型メール攻撃等に利用される不正プログラムの接続先等の情報を共有することにより、我が国の事業者等が不正な接続先へ通信を行うことを防止している。

(5)共同対処協定の締結

サイバー犯罪の潜在化の防止、捜査活動の効率化及び再発防止を図るため、平成24年7月から、警察では、民間事業者等との共同対処協定の締結を推進している。事業者と信頼関係を構築し、サイバー犯罪の警察への通報の促進等を図るため、28年末までに、オンラインゲーム事業者や銀行等、全国で554事業者・団体と本協定を締結している。

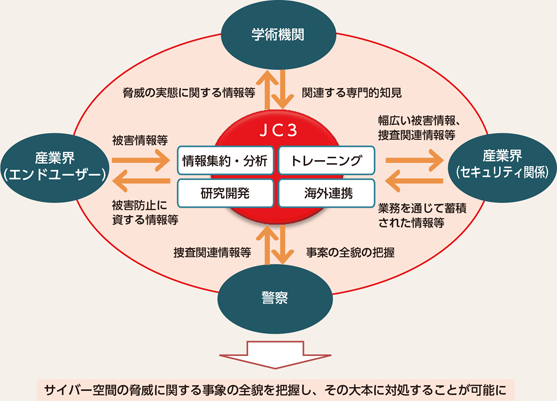

(6)日本サイバー犯罪対策センターとの連携

我が国における新たな産学官連携の枠組みとして平成26年から業務が開始された一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3(注))においては、産学官の情報や知見を集約・分析し、その結果等を還元することで、脅威の大本を特定し、これを軽減及び無効化することにより、以後の事案発生の防止を図ることとしている。警察では、捜査関連情報等をJC3において共有し、産学におけるサイバーセキュリティに関する取組に貢献するとともに、JC3において共有された情報を警察活動に迅速・的確に活用することにより、安全安心なサイバー空間の構築に努めている。

(7)都道府県警察における産学官連携による中小事業者対策

警察では、中小事業者が有する先端技術に関する情報の窃取や、中小事業者の保有するサーバ等がサイバー攻撃の踏み台として悪用されることなどを防止するため、商工会議所、学術機関、地方公共団体等と連携し、中小事業者における適切な対策を促すための広報啓発活動等を実施している。

(8)高度な研究開発を行う大学に対するサイバー攻撃への対策の推進

近年、高度な研究開発を行う大学に対するサイバー攻撃が発生していることから、警察では、当該サイバー攻撃に関する情報収集・分析を強化するとともに、大学と連携し、サイバー攻撃をめぐる最新の情勢や被害防止対策等に関する情報共有、サイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練等を実施することなどにより、高度な研究開発を行う大学に対するサイバー攻撃への対処能力の強化を図っている。