第3章 サイバー空間の安全の確保

第1節 サイバー空間の脅威

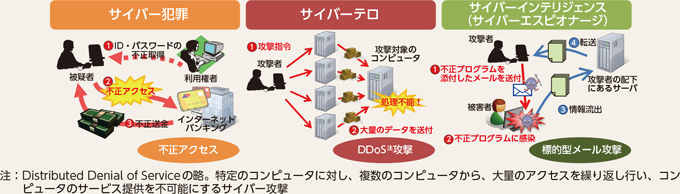

インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着し、今や、サイバー空間は国民の日常生活の一部となっている。こうした中、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪が多発しているほか、重要インフラ(注1)の基幹システム(注2)を機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺させるサイバーテロ(注3)や情報通信技術を用いて政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を窃取するサイバーインテリジェンス(サイバーエスピオナージ)といったサイバー攻撃が世界的規模で頻発するなど、サイバー空間における脅威は深刻化している状況にある。

注2:国民生活又は社会経済活動に不可欠な役務の安定的な供給、公共の安全の確保等に重要な役割を果たすシステム

注3:重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃又は重要インフラの基幹システムにおける重大な障害で電子的攻撃による可能性が高いもの

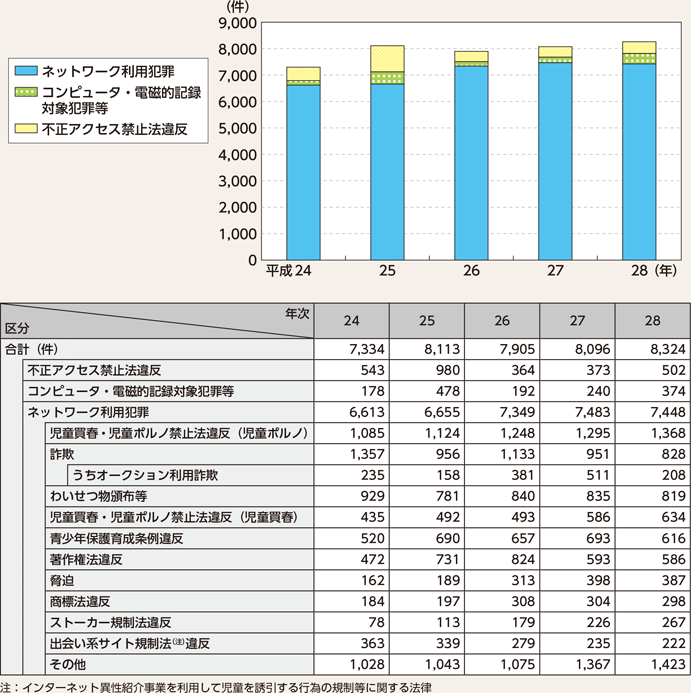

(1)サイバー犯罪の検挙状況

平成28年中のサイバー犯罪の検挙件数は8,324件と、前年より228件(2.8%)増加し、過去最多を記録した。

① 不正アクセス禁止法(注)違反

28年中の不正アクセス禁止法違反の検挙件数は502件と、前年より129件(34.6%)増加した。また、検挙人員は200人と、前年より27人(15.6%)増加した。

② コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等

28年中の刑法に規定されているコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪及び不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)の検挙件数は374件と、前年より134件(55.8%)増加した。このうち、コンピュータ・ウイルスに関する罪の検挙件数は58件であった。

③ ネットワーク利用犯罪(注)

28年中のネットワーク利用犯罪の検挙件数は7,448件と、前年より35件(0.5%)減少した。特徴として、ストーカー規制法違反の検挙件数が267件と、前年より41件(18.1%)増加した一方、詐欺の検挙件数は828件と、前年より123件(12.9%)減少した。

コラム 身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」

近年、「ランサムウェア」と呼ばれるコンピュータ・ウイルスによる被害が発生している。同ウイルスに感染したコンピュータは、機能が制限され、コンピュータの利用者は、その制限の解除と引換えに金銭を要求される。

平成29年5月、世界各国において政府機関、病院、銀行、企業等のコンピュータが、「WannaCry」等と呼ばれるランサムウェアに感染させられる事案が発生し、国内でも被害が確認された。

警察では、ランサムウェアによる被害の実態把握に努めるとともに、被害拡大防止対策に取り組んでいる。

(2)サイバー攻撃の情勢

インターネットが国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤として定着する中で、インターネット上で観測される不審なアクセスの件数が年々増加しているほか、実際に我が国の政府機関、民間企業等に対するサイバー攻撃が発生している。特に、社会機能を麻痺させる電子的攻撃であるサイバーテロや、情報通信技術を用いた諜報活動であるサイバーインテリジェンスの脅威は、国の治安や安全保障に影響を及ぼすおそれのある問題となっている。

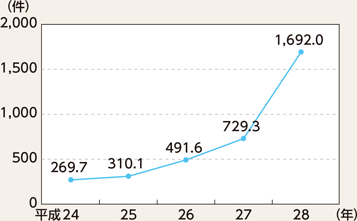

① サイバー空間における探索行為等

警察庁がリアルタイム検知ネットワークシステム(注1)により観測した不審なアクセスの件数は増加傾向にあり、平成28年中は、インターネットとの接続点に設置したセンサーに対して、一つのセンサー当たり約50秒に1回の割合という高い頻度で、日本国内のみならず世界中から不審なアクセスが行われていることを観測した。これは前年の約2.3倍の頻度となっている。

特に、28年中は、インターネットに接続されたデジタルビデオレコーダー、ウェブカメラ等の家電等の機器が発信元とみられる不審なアクセスの増加が顕著であり、これらのアクセスを分析したところ、発信元の機器と同様の機器を不正プログラムに感染させることを企図したとみられる攻撃が行われていることが判明した。この攻撃を受けて家電等の機器が不正プログラムに感染すると、当該機器は攻撃者の命令に基づいて動作する「ボット」となり、不正プログラムの更なる感染拡大や、DoS(注2)攻撃等に悪用されるおそれがある。

注2:Denial of Serviceの略。特定のコンピュータに対し、大量のアクセスを繰り返し行い、コンピュータのサービス提供を不可能にするサイバー攻撃

② サイバーテロの情勢

情報通信技術が浸透した現代社会において、重要インフラの基幹システムに対する電子的攻撃はインフラ機能の維持やサービスの供給を困難とし、国民の生活や社会経済活動に重大な被害をもたらすおそれがある。我が国では、これまでサイバーテロは発生していないが、海外では、不正プログラムによって電力会社のシステムや原子力関連施設の制御システムの機能不全を引き起こす事案が発生している。

サイバーテロに用いられる手口としては、セキュリティ上のぜい弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピュータに不正に侵入するもの、不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピュータに命令するものなどがある。

事例

平成27年(2015年)12月、ウクライナにおいて大規模な停電が発生した。ウクライナ政府は、同停電がサイバー攻撃によるものとした上で、同国の電力会社の一社がシステムへの不正な侵入を受け、30か所の変電所との通信を切断されたことにより、8万の顧客が停電の影響を受けたと発表した。また、平成28年(2016年)12月、これに関連するとみられるサイバー攻撃による停電が同国の首都・キエフ近郊で発生したと報道された。

③ サイバーインテリジェンスの情勢

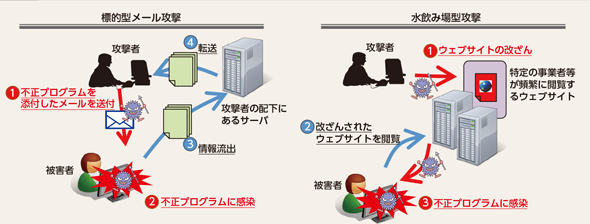

近年、情報を電子データの形で保有することが一般的となっている中、軍事技術への転用も可能な先端技術や、外交交渉における国家戦略等の機密情報の窃取を目的として行われるサイバーインテリジェンスの脅威が、世界各国で問題となっている。

サイバーインテリジェンスに用いられる手口としては、市販のウイルス対策ソフトでは検知できない不正プログラムを添付して、業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールを送信し、これを受信したコンピュータを不正プログラムに感染させるなどして、情報の窃取を図る標的型メール攻撃が代表的である。また、このほかにも、対象組織の職員が頻繁に閲覧するウェブサイトを改ざんし、当該サイトを閲覧したコンピュータに不正プログラムを自動的に感染させる水飲み場型攻撃も発生するなど、その手口はますます巧妙化・多様化している。さらに、我が国に対する国際テロの脅威が正に現実のものとなっていることを踏まえると、物理的なテロの準備行為として、重要インフラ事業者等のシステムに侵入し警備体制に関する情報を窃取するなどのサイバーインテリジェンスが行われるおそれがある。

事例

平成28年(2016年)6月、北朝鮮が、平成26年(2014年)7月から平成28年(2016年)2月にかけて、複数の韓国企業等のコンピュータ約13万台に不正プログラムを感染させ、軍事情報を含む4万件以上の文書を窃取していたと報道された。

事例

平成28年(2016年)6月、米国大統領選挙に関連して、民主党全国委員会に対するサイバー攻撃により、共和党のトランプ候補(当時)に関する調査資料等が窃取されたことが報道された。また、同年7月には、民主党のクリントン候補(当時)の陣営がサイバー攻撃を受けていたことが報道された。

同年10月、米国政府は、ロシア政府が米国大統領選挙の妨害を企図して、これらのサイバー攻撃を指示していたという旨の声明を発表し、同年12月、オバマ大統領(当時)は、ロシアに対する制裁措置を発表した。

事例

28年10月、富山大学水素同位体科学研究センターに対するサイバー攻撃により、同大学職員のコンピュータが不正プログラムに感染し、外部のサーバとの間で不審な通信が発生していたことが明らかとなった。