2 サイバー犯罪対策

(1)インターネット上の違法情報(注1)・有害情報(注2)対策

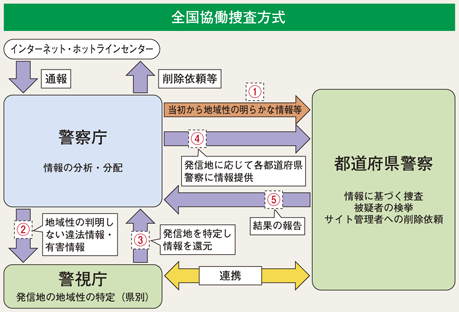

インターネット上には膨大な量の情報が流通しており、違法情報・有害情報の中には海外に設置されたウェブサーバに蔵置されているものもあるなど、その対策には警察と民間事業者等との連携が不可欠である。そのため、我が国でも諸外国と同様、ホットライン(注3)業務を民間団体へ委託して運用している。また、違法情報・有害情報対策は、関係都道府県警察が捜査の重複を避けつつ、連携して対処する必要があることから、全国協働捜査方式(注4)を活用し、効率的な取締りを行っている。

注2:違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない情報

注3:インターネット利用者からインターネット上の違法情報・有害情報事案に関する通報を受理し、一定の基準により、それらの情報に関する違法情報・有害情報の該当性判断を行い、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行う仕組み

注4:インターネット・ホットラインセンターから警察庁に通報される違法情報・有害情報について効率的な捜査を進めるため、違法情報・有害情報の発信元を割り出すための初期捜査を警視庁が一元的に行い、捜査すべき都道府県警察を警察庁が調整する捜査方式。違法情報については平成23年7月から、有害情報については24年4月から、それぞれ本格実施している。

① インターネット・ホットラインセンターにおける取組等

警察庁では、一般のインターネット利用者等から、違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC)の運用を、平成18年6月から開始した。運用開始以降、IHCにおける取組が、被疑者の検挙や違法情報・有害情報の削除に結び付くなど、その取組は一定の成果を上げている。

また、外国のウェブサーバに蔵置された児童ポルノについても、IHCが、19年3月に各国のホットライン相互間の連絡組織として設置されたINHOPE(注)に加盟し、INHOPE加盟団体に対して削除に向けた措置を依頼するなど、INHOPE加盟団体との連携による取組を推進している。

IHCが、24年中に受理した通報は19万6,474件で、このうち、違法情報は3万8,933件、有害情報は1万2,003件であった。また、IHCが削除依頼を行った違法情報1万7,503件のうち1万5,872件が削除されており、削除率は90.7%であった。有害情報については、7,738件のうち6,167件が削除されており、削除率は79.7%であった。

しかしながら、削除依頼を行ったにもかかわらず、削除されなかった違法情報・有害情報が、相当数インターネット上に流通したままになっている。こうした情報を放置することは、犯罪等を誘発することにつながるため、合理的な理由もなく違法情報の削除依頼に応じない悪質なサイト管理者の検挙を始めとした積極的な措置を講じていくこととしている。

② 違法情報・有害情報の効率的な取締り

警察では、IHCからの通報等により、違法情報・有害情報の把握に努めるとともに、全国協働捜査方式の活用等により、効率的な違法情報の取締り及び有害情報を端緒とした取締りを推進している。24年中のIHCからの通報に基づく検挙件数は3,303件と、前年より1,704件(106.6%)増加した。

③ 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第2次)」の策定

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づき、24年7月、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第2次)」が策定された。これに基づき、警察では、サイバー防犯ボランティア育成・支援の推進、社会総がかりで取り組むための広報啓発の実施、フィルタリング(注)提供義務等の実施徹底等の施策を推進している。

(2)不正アクセス対策

① 不正アクセス禁止法違反事件発生状況の特徴

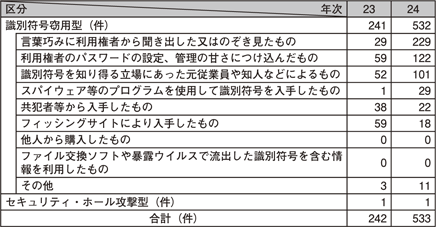

平成24年中に不正アクセス行為を認知した事件のうち、不正アクセス行為後の行為については、「オンラインゲーム、コミュニティサイト(注)の不正操作」が662件(52.9%)と最多であった。また、検挙事件を調査したところ、犯行に利用された識別符号の入手の手口については、「言葉巧みに利用権者等から聞き出した又はのぞき見たもの」が229件(43.0%)と最多であった。

事例①

男子高校生(17)は、通学路等付近においてセキュリティ設定のない複数の無線LANを無断利用してインターネットに接続し、第三者のメールアカウントに対して不正アクセスを行い、嫌がらせメールを送信するなどした。24年7月、不正アクセス禁止法違反等で検挙した(警視庁)。

事例②

無職の男(42)ら6人は、不正に入手した大手チケット販売サイトの会員IDやパスワードを利用し、同サイトに対して不正アクセスを行い、登録されているクレジットカード情報を利用して、観劇チケット等をだまし取った。24年10月、不正アクセス禁止法違反及び電子計算機使用詐欺罪で逮捕した(広島)。

事例③

男子中学生(14)は、大手コミュニティサイトの運営者になりすまし、同サイトの識別符号を不正に取得するため、海外のレンタルサーバ上に同サイトのログイン画面に酷似したフィッシングサイトを構築した。24年12月、不正アクセス禁止法違反で検挙した(熊本)。

② 不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会

23年6月、警察庁、総務省及び経済産業省が主体となって、社会全体としての不正アクセス防止対策の推進に当たって必要となる施策に関して、現状の課題や改善方策について官民の意見を集約するため、民間事業者等と共に不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会を設置した。同年12月には「不正アクセス防止対策に関する行動計画」が取りまとめられ、24年9月には、同計画に基づいた取組の成果の一部として、ID・パスワードの適切な管理方法、ウイルス対策等の情報セキュリティに関する情報を掲載した情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」(注)を公開した。

(3)出会い系サイト等に起因する各種事犯の発生状況及び対策

① 出会い系サイト等に起因する事犯の発生状況

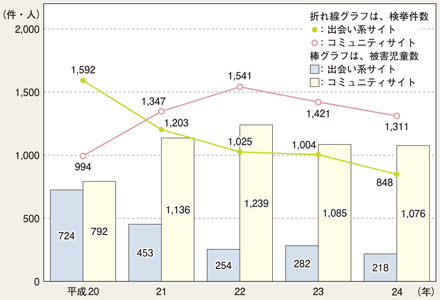

平成24年中の出会い系サイト(注1)に起因する事犯の検挙件数は848件と、前年より156件(15.5%)減少し、19年から6年連続して減少している。さらに、コミュニティサイトに起因して児童(18歳未満の者をいう。以下同じ。)が被害に遭った一定の事件(注2)として警察庁に報告のあった検挙件数は1,311件であり、前年より110件(7.7%)減少し、2年連続して減少している。

また、24年中に出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童は218人と、前年より64人(22.7%)減少している。さらに、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童は20年から22年まで増加の一途であったが、23年に初めて減少に転じ、24年も1,076人と前年より9人(0.8%)減少した。

被害児童数について罪種別でみると、出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童については、児童買春の被害児童が117人(53.7%)と最も多く、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童については、いわゆる青少年保護育成条例違反(みだらな性行為等違反等)の被害児童が596人(55.4%)と最も多くなっている。

年齢別にみると、15歳以下の被害児童数については、出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童は85人(39.0%)であるのに対し、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童は550人(51.1%)となっており、コミュニティサイトに起因する被害児童の方が低年齢層の割合が高くなっている。

注2:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)違反、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反及び重要犯罪(殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐及び強制わいせつ)に係る事件

② 出会い系サイト等への対策

警察では、出会い系サイト等に起因する事犯の検挙を推進するとともに、コミュニティサイトに関する児童被害防止に向けた対策として、フィルタリングの普及徹底や民間事業者による実効性あるゾーニング(注1)の自主的導入の推進のほか、民間事業者の規模、態様及び児童被害等の防止に向けた取組状況に応じたミニメール(注2)内容確認の支援等に係る取組を継続して推進している。

注2:コミュニティサイト内において、会員同士でメッセージの送受信ができる機能

(4)官民の連携

① 総合セキュリティ対策会議

警察庁では、情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的として平成13年度から総合セキュリティ対策会議を開催し、情報セキュリティに関する産業界等と政府機関との連携の在り方、特に警察との連携の在り方について有識者等による検討を行っている。

同会議における提言を受け、これまでに、IHCの設置、インターネット上の自殺予告への対応体制の整備、ファイル共有ソフトを用いた著作権侵害対策協議会の発足、民間の自主的な取組によるインターネット上の児童ポルノの閲覧防止措置(ブロッキング)の実施支援、不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会の設置等の具体的な施策を講じてきた。

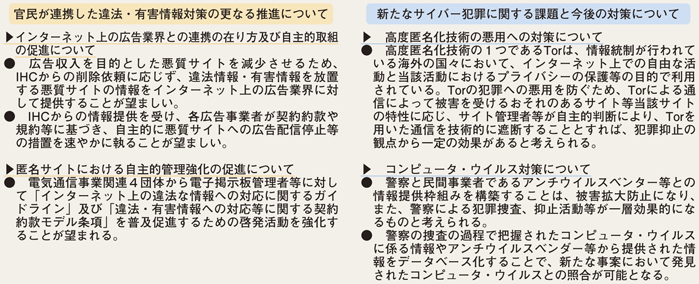

24年度の同会議では、「官民が連携した違法・有害情報対策の更なる推進」をテーマに、違法情報・有害情報に関連した検討を行った。また、インターネットを利用した犯行予告・ウイルス供用事件を受けて、「サイバー犯罪捜査の課題と対策」を追加テーマとし、検討を行った。

その結果、報告書が以下のとおり取りまとめられ、公表された。

② サイバー犯罪に対する警察と民間事業者の共同対処

潜在化しやすく、また、ますます巧妙化するサイバー犯罪に的確に対処するためには、警察と民間事業者が信頼関係を構築する必要があることから、警察では、サイバー犯罪の警察への通報促進、民間事業者の捜査協力による積極的な事件化等を柱とする民間事業者との共同対処の取組を推進し、サイバー犯罪の潜在化の防止、捜査活動の効率化及びサイバー犯罪の再発防止を図っている。

③ 広報啓発

警察では、情報セキュリティに関する国民の知識やサイバー空間における規範意識の向上を図るため、警察やプロバイダ連絡協議会(注1)等が主催する研修会等の機会を利用した情報セキュリティ・アドバイザーによる講演のほか、警察庁ウェブサイト(http://www.npa.go.jp/cyber/)、広報啓発用パンフレット、情報セキュリティ対策DVD(注2)等により、サイバー犯罪の手口やインターネット上の違法情報・有害情報の現状、対策等について周知を図っている。

注2:サイバー犯罪やインターネット上のトラブルへの対処法をドラマ仕立てで分かりやすく解説した映像教材