2 総合的な薬物対策

(1)政府の薬物対策

薬物問題は治安の根幹に関わる重要な問題であり、政府一体となった対策が必要であることから、内閣総理大臣を長とする薬物乱用対策推進本部の下、関係省庁が連携して取り組んでいる。

図2-12 政府の取組状況

(2)警察の薬物対策

〔1〕 供給の遮断

我が国で乱用されている薬物のほとんどが海外から流入していることから、これを水際で阻止するため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締機関等との情報交換を緊密に行っている。

また、薬物犯罪組織の壊滅を図るため、コントロールド・デリバリー(注)、通信傍受等の効果的な捜査手法を活用した捜査を推進しているほか、麻薬特例法の規定に基づき、通常の密輸・密売等をより重く処罰することのできる、業として行う密輸・密売等の検挙を推進している。さらに、薬物犯罪組織に資金面から打撃を与えるため、麻薬特例法に規定されているマネー・ローンダリング行為の検挙や薬物犯罪収益の没収・追徴等の対策を推進している。

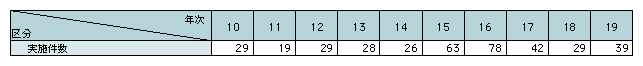

表2-7 コントロールド・デリバリーの実施件数(平成10~19年)

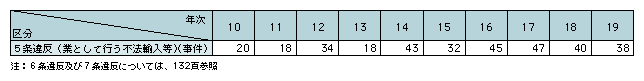

表2-8 麻薬特例法違反(5条)事件数の推移(平成10~19年)

〔2〕 需要の根絶

薬物乱用は、乱用者自身の精神、身体をむしばむばかりではなく、幻覚、妄想等により、乱用者が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあり、社会の安全を脅かすものである。

薬物の需要の根絶を図るためには、社会全体に、薬物を拒絶する規範意識が堅持されていることが重要である。警察では、末端乱用者の検挙を徹底するとともに、広報啓発活動を行い、薬物の危険性・有害性についての正しい知識の周知を図っている。平成19年度には、薬物の再乱用を防止するため、薬物事犯により検挙され、即決裁判手続により執行猶予となった者に対して、民間団体によるグループ・カウンセリング、薬物検査等を行う「薬物再乱用防止モデル事業」を警視庁において実施した。

薬物乱用防止キャンペーン

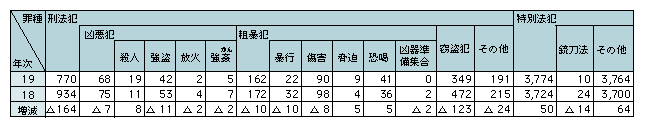

表2-9 薬物常用者(注)による犯罪の検挙人員(平成18、19年)

〔3〕 国際協力の推進(

参照)

薬物の不正取引は、薬物犯罪組織により国境を越えて行われており、一国だけでは解決できない問題である。主要国首脳会議(サミット)、国際連合等の国際的な枠組みの中でも、地球規模の重大な問題として、その解決に向けた取組みが進められている。

警察では、捜査員の相互派遣、国際会議への参加を通じた情報交換等の国際捜査協力のほか、関係国に対する薬物捜査に関する技術協力を推進している。

具体的には、19年9月から10月にかけて、独立行政法人国際協力機構(JICA)と共催で、アジア、中南米等の14か国から薬物取締機関の上級幹部を招へいし、薬物取締りに関する情報交換と日本の捜査技術の移転を図るための薬物犯罪取締セミナーを開催した。また、20年1月には、29か国、2地域、2国際機関の参加(オブザーバを含む。)を得て、第13回アジア・太平洋薬物取締会議を東京で開催し、薬物の不正取引の現状と対策について討議を行った。

第13回アジア・太平洋薬物取締会議

![]()